(一)

“高原新创客”,是对广大藏族青年创业者的别称。如今,在醍醐、雪域青春、拉木娜、迦入、途播未来等传播藏文化的微信公众平台上,越来越多“高原新创客”乐于分享交流自己的创业经历。这其中,文化创意产业是颇受年轻人欢迎的领域。

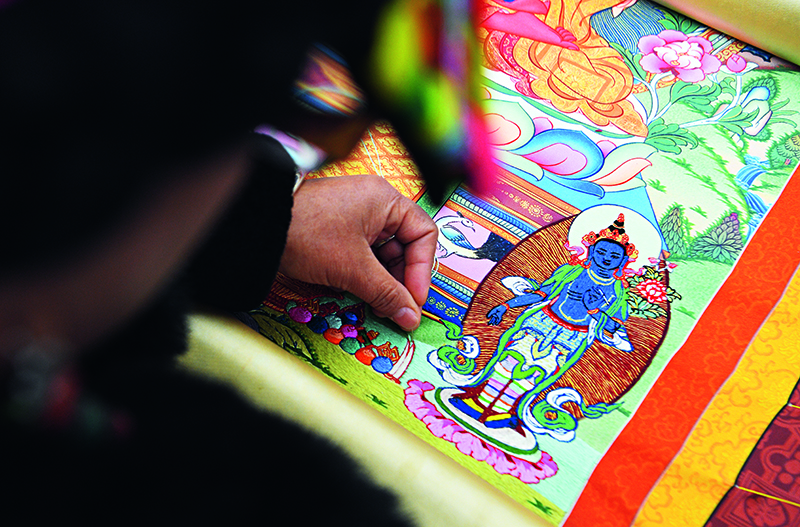

2019年四川甘孜文创产品和精品文物展·绣娘手绣唐卡 中新社 刘忠俊/摄

民族文化需要传承创新,更需要年轻创客们勇立潮头。在国家鼓励大众创业、万众创新的利好环境下,藏族青年从事文创产业的起点在何处?从许多创业故事中我们看到,在藏区成长的年轻人走出家乡后,发现了一片更广阔的天地,开始换一种方式重新审视本民族的传统文化。

藏族女孩妮珍是一名海归,从2015年起,她先后在拉萨、成都创立“圣山”艺术工作室和藏文化服饰店。从小在内地读书的妮珍,正是在离开家乡的过程中,重新认识、理解并爱上了民族文化。归国从事人像摄影工作后,妮珍开始观察新一代藏族人的生活状态。创立“圣山”品牌是她的一次尝试,她希望通过自己的摄影作品、服饰文创产品让更多人深入了解藏族文化、走进藏族人的日常生活。

2007年落地的“乡村之眼”西部民族地区村民影像项目如今硕果累累,按照其负责人吕宾的说法,它已经进入“2.0阶段”。这个项目不仅具备了文化保护价值、学术价值,更具备了协同治理与跨文化传播意义,这正是文化创意活动的成果所在。

在该项目的培养下,第二代“牧民/村民摄影师”的影像创作主题变得更为丰富和有深度。如《严配藏香》的拍摄者甲华西然提出,藏香“没有民族和地域的界限,不管它在哪里,它都可以发挥作用——并不是只有在藏区才闻得到藏香”。《牦牛之奶》的拍摄者华智,则希望通过影像让外界了解藏区牧民的生活方式,打破人们对藏区生活的刻板印象,“让世界知道,这就是牧民们真实的生活,是藏族优秀的传统文化”。

厦门大学社会学教授易林研究指出,藏族青年创业,往往起始于他们对所处社会和文化环境的关注。在他们眼中,文化并非静止不变的“古迹”,而是一种可以接受社会打造的日常经验,其传承和发展必然是可持续的。无论是妮珍这样的创业者,还是甲华西然、华智这样的创意人,藏地创客们从事文创行业,其动机都始于对藏族传统文化的探索与思考,契合了“以人为本”的时代特征。

(二)

文化创意活动的成果之一即是完成跨文化传播,而跨文化传播同样需要借助文化创意生产等途径来实现。藏文化创意产业在这方面的典型案例有很多。

起步较早的“部落人青创联盟”,成立5年来在四川、青海、甘肃藏区多次举办创业者论坛,为文创品牌搭建了互相交流合作的空间;“迦入”文化传播有限公司正致力于协助藏族创客,让他们将“家乡记忆”以恰当的文创产品形式带到内地城市;“拉木娜”创业俱乐部聚焦服饰创意领域,在甘肃甘南藏族自治州政府的大力支持下,扛起了弘扬藏族服饰文化的重任,其打造的“藏模大赛”规模逐年扩大,让各民族受众都感受到藏族服饰的日常之美……这些文创平台的创立,让人们逐渐走近了“来自远方”的藏族文化。

琳琅满目的藏族特色文创产品 成都迦入供图

藏族传统手工艺人交流技艺 四川藏艺通供图

在跨文化传播视野下,醍醐艺术中心是藏文化创意产业的优秀案例。设计感十足的雕塑、古色古香的唐卡画作、数百种精巧别致的文创产品……无论是在充满都市风情的上海,还是在雪域高原的拉萨,“醍醐”始终以其独特的沉浸式文化体验吸引着消费者。

在创新藏族手工艺品销售模式的探索中,四川德格县的达瓦卓玛称得上藏文化文创产业发展的先行者。从2012年至今,她拍摄了10多部还原藏区传统手工艺制作过程的短片,并通过视频、图片、文字以及组织旅游等方式,既让顾客体验了产品制作过程,又使他们了解了产品背后的文化内涵。

移动互联网的快速普及对藏区文化传播的影响日趋深入,尤其是企业和资本的投入,正在令以往市场渠道不畅的民族文创产业焕发新的生机。2019年以来,手机短视频平台开始频频进入乡村振兴与非遗传承保护领域,以“技术下乡”的方式帮助拓展文创产品的传播渠道。例如,“抖音”短视频平台与青海当地政府合作推出“非遗合伙人计划”,旨在让更多的非遗传承人学会使用移动互联网平台,传播好非遗文化。为运营好藏语短视频板块,“抖音”还专门发布了招聘藏语人才的广告。

在四川阿坝藏族羌族自治州小金县美兴镇,扶贫“第一书记”张飞3年多来坚持为几个村庄拍摄短视频,视频主角就是本土的美景美食和特色民族文化。2019年,一段村民在山崖边吃饭的短视频让当地一夕之间成了“网红打卡地”,获得了“云上的村庄”美誉,网友们爱上了这里壮观的云海和朴实的藏乡生活。创意短视频盘活了美兴镇的文旅资源和农产品资源,帮助当地的建档立卡贫困户相继脱贫。

(三)

著名作家阿来曾提出:“传承如果没有产生实际需求,这个传承是无效的,文化是需要传播的。”因为随着老艺人的衰老,年轻人不会无缘无故地投入到一个没有生机的行业,但只要市场对该行业有需求,它做的文化产品有生机,就能吸引更多年轻人参与到文化的传承保护中来,甚至有所突破。这就是今天文化创意产业存在的意义。

但同时,产业化带来文化过度商业化的可能,使得文创产业不免遭受批评和质疑。“民族文化要不要商业化”的争议,成为挡在年轻人创业初期的一道“墙”。甘肃政法大学民族社会学研究所所长李元元认为这一争议站不住脚,因为“民族传统文化与产业化发展在这样一种市场场域中表现为共生与依存的关系结构”。简言之,民族文化在当代社会早已和商业化发展“你中有我、我中有你”了。

上文提到的创业者妮珍面对这道“墙”时显得非常坦然,“商业和艺术是必然的共存体”,“在我没有足够的能力去使其平衡之前,我觉得要用商业去支持自己的艺术创作”。在西藏拉萨,娘热乡民间艺术团以国家级非物质文化遗产“拉萨朗玛”表演而闻名,团长米玛对商业和艺术的二元论有自己的想法,“观众想看传统的,我们就演传统的,八大藏戏都能完整演出,同时团里也可以根据需求打造喜闻乐见的新节目”。在民族音乐领域,宫巴与巴雅的ANU组合大受欢迎,还登上了湖南卫视的舞台,其作品就糅合了流行摇滚、电子音乐、说唱和藏族民歌,颠覆了许多观众对藏族音乐的印象……

成功的文化创意与有效的跨文化传播,往往可以打消关于文化“应该是什么样”的质疑。正如藏族农牧民拍摄农牧区影像,其过程是影像民族志的写作过程,在不同的地方放映,产生的效果完全不一样——在牧民家乡社区放映产生了社区教育和文化自省的效果;在大学课堂的放映则用于教学与学术研讨;在城市文化公共空间的放映,是通过自我表达求得理解与共鸣;在文创产品销售空间的放映,则是希望消费者能体会产品所承载的文化的真正价值。

藏牦牛元素的系列文创产品 新华社 刘东君/摄

此外,开发民族文化的价值,除了实现传承保护目的外,也在为少数民族群众带来增收的实效,这恰恰是西藏和四省藏区脱贫攻坚的重要抓手。四川阿坝藏族羌族自治州壤塘县有“中国民间文化艺术之乡”之称,当地政府近年来积极对散落民间的优秀传统文化进行挖掘、整理,并与上海、深圳合作成立非遗传习基地,当地农牧民可通过基地免费学习相关技艺与文化课程,为非遗技艺的再创造提供了保障。目前,壤塘县近十分之一的人口都在从事非遗文化保护传承相关行业,文化产业带来的收入持续增加。由此可见,以文创产业作为精准扶贫切入口,不仅可以对民族地区经济结构产生积极影响,更为民族文化可持续地传承、创新地发展提供了更多可能。

文:朱晶进

本文作者为四川大学国际关系学院副研究员,本文系国家社科基金青年项目18CGJ017的阶段性成果

责编:龙慧蕊

制作:李泓

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单