邮票,被誉为“国家名片”,承载着一个国家的历史记忆、文化基因和时代风貌。

自1840年世界上第一枚邮票“黑便士”诞生以来,邮票就不仅仅是邮资凭证,更是传播文化、记录历史的重要媒介。

而从1878年清朝政府海关试办邮政首次发行中国第一套邮票——大龙邮票至今,中国邮票已走过约一个半世纪的旅程。岁月流逝,当指尖拂过那些邮票上凹凸的纹路,仿佛能触摸到中华文明的年轮——从生肖轮回的古老密码,到节气流转的农耕智慧;从飞檐斗拱间凝固的乡愁,到水袖翻飞时绽放的国粹乐舞;从北疆草原、雪域高原、南海明珠,到各族人民共同建设锦绣家园……中国邮政用时光和匠心,将五千多年中华文明融汇成可触摸、可邮寄、可收藏的“家国叙事”。

中国邮政发行的邮票,以其独特的艺术表现形式,将中华文化的精髓凝聚于方寸之间。这些邮票不仅是邮政通信的工具,也有助于传播中华优秀传统文化,增进各族群众对中华民族、中华文化的认同。通过邮票这一特殊媒介,源远流长、博大精深的中华文化得以跨越时空、传承发展。邮票,由此成为铸牢中华民族共同体意识、构筑中华民族共有精神家园的重要载体和纽带。

中国邮政生肖系列邮票选登

生肖轮回:邮票中的中华文明基因

1980年2月15日,时值春节前夕,上海邮政总局门口排起千米长队,人们正等待着新中国首套生肖邮票《庚申年》猴票的发行——画家黄永玉笔下那只灵动的猴跃然邮票之上,为人们带来别样的惊喜。

《庚申年》猴票作为新中国生肖邮票的开山之作,其设计特点鲜明,艺术价值极高。黄永玉先生以中国传统画技法,将一只双目炯炯有神、双手似动非动、透着机灵顽皮、带着喜庆吉祥的猴子展现在邮票上。猴子为坐地状,神态轻松自然,造型生动优美。同时,邮票以鲜艳的中国红为底色,黑色和金色绘图,具有强烈的喜庆色彩,象征新的一年红红火火、蒸蒸日上。这枚《庚申年》猴票受到广大群众的喜爱和追捧,造就了新中国邮票史上的“金猴”神话,开启了生肖邮票系列的新篇章。

这一时期,我国正处于改革开放大幕初启的大背景下,随着《庚申年》猴票的发行,集邮文化在我国逐渐兴起,越来越多的人们开始关注邮票的收藏和投资价值,集邮成为了各族群众情感交流的重要桥梁。生肖邮票的发行不仅丰富了人们的精神文化生活,提升了邮政服务的文化内涵,更促进了中华传统生肖文化的传承发展。

毋庸置疑,邮票是世界性的传播媒介,但十二生肖纪年方式,却为中华民族所独有。作为我国重要的民俗文化,十二生肖是各民族共有共享、共同传承的中华文化符号,已有2000多年的历史,其主体就是代表干支纪年的十二种生肖动物。

1980年以来,中国邮政每年都会为迎接农历新年发行生肖邮票,迄今已经发行了四轮,共46套。第一轮生肖邮票(1980~1991)属创新之举,绘就了生肖邮票的新纪元;第二轮生肖邮票(1992~2003)的形式走向成熟,融入了传统艺术,更加彰显中国特色;第三轮生肖邮票(2004~2015)在传统的基础上,巧妙融合现代设计元素,更加具有时代气息;2016年开始发行的第四轮生肖邮票以“家国”为核心理念,让生肖形象与家国情怀相得益彰。特别是今年1月发行的《乙巳年》蛇年特种邮票巧妙地将敦煌文化、农耕文化等元素运用到邮票色彩和图案的设计之中,不仅是对生肖之美的重新诠释,更是对祖国盛世安康、福泽四季的深情祝福。

安居乐业,太平盛世。中国邮政用生肖邮票记录新年的开始,以人民艺术和邮政事业的视角参与到构建中国话语和中国叙事体系这一宏伟事业中,涵育了各族群众的文化认同和家国情怀,为传承发展中华优秀传统文化、全面推进中华民族共有精神家园建设作出了特殊的贡献。

节气物语:天地人合的农耕智慧

2015年立春日,《二十四节气(一)》特种邮票亮相,1套6枚,围绕春季六个节气的自然现象、农事气象、习俗大观等内容设计呈现,立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨等节气场景跃然纸上,其版张边饰淡淡的草绿更是带来丝丝春的气息。

而后的2016年夏、2018年秋和2019年冬,中国邮政依据四季分四组发行剩余的第二、三、四组特种邮票,每组6枚,呈扇形排列。这些历时五年打磨的“光阴史诗”,用24枚邮票连缀成四季圆环:清明时节纸鸢下儿童欢笑、小暑时节田间水车灌溉忙、霜降的枫叶红遍天、大寒的梅花俏立枝头……无不引人入胜、令人遐想。

二十四节气是中华先民通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,是中华优秀传统文化的重要组成部分,长期以来指导着各族群众的传统农业生产和日常生活。2016年,中国“二十四节气”被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。

中国邮政《二十四节气》系列邮票设计者为刘金贵、王虎鸣,他们笔下的每一枚邮票都笔简意赅、秀逸清新,生活气息浓郁,人物造型亲切,画面典雅又不失灵动,寥寥数笔就勾勒出了一幅幅生动鲜活又充满情趣的田园画、市井图,具有很强的艺术感染力。每枚邮票的下方还特别印制了黄经刻度,富有深意。主要负责图稿创作的刘金贵介绍说,其创作中大量采用了工笔勾色,即类似山西永乐宫壁画中的工笔重彩创作手法。

考虑到二十四节气作为我国传统农耕文化的组成部分,延续几千年不衰,至今仍然与人们的生产生活有着紧密联系,从第三套开始,邮票画面中的人物造型兼有古代和现代气息,画面背景兼顾城市和乡村。比如“立秋”表现的是一群古人在吃大餐、贴秋膘;“寒露”画的是一位裁缝正在给身着旗袍的女子量身定做衣服,充满怀旧复古之美;第四套“小寒”的画面上,儿童在冰上滑行冰车,享受冰上运动乐趣,突出了时代气息。

在2019年发行最后一套《二十四节气》邮票时,中国邮政还同时推出了特殊版式小全张(即把全套邮票印在一张纸上的邮票)1枚,并将其作为献礼中华人民共和国成立70周年的特殊品种。这枚邮票在2015年《二十四节气》系列邮票启动时就已经完成了整体策划,将4套24枚邮票形成一个圆。这种设计既表达了天圆地方,四季周而复始、气韵流动的理念,同时也传达了中国传统文化对圆满、圆融的追求。

这枚《二十四节气》小全张边饰使用了中国古代数学、天文学著作中的元素,包含日月星斗、算酬、古人描绘的天地关系图、紫微垣以及古星图等,介绍了中国古人如何通过观察自然来确定二十四节气,从事农业生产和生活。邮票中心的圆呈现了太极、地支、黄道度数与二十四节气的对应关系,进一步阐明了中华传统文化的博大精深。对此,设计过100多套邮票的王虎鸣解读说,“邮票的语言不是纯粹的绘画语言,而是一种高度的浓缩,通过对主题进行升华,从而赋予邮票更高的美学价值。”

四季更替,时光流转。《二十四节气》系列邮票不仅是对中华农耕文化的记录,更是对中华民族自古以来注重人与自然和谐相处、讲究天人合一思想的传承与颂扬。

民居建筑:屋檐下的中国乡土文化

传统民居作为中国历史文化的瑰宝,以其独特的建筑风格展现了各地区各民族的风土人情,无论是江南水乡的白墙黛瓦,还是北方四合院的宽敞方正,亦或是贵州镇宁石板屋的冬暖夏凉,每一座传统民居都如同一本翻开的历史书,记录下祖祖辈辈、生生不息的智慧创造与生活记忆,传承着饱含地域特色、民族风格的乡土文化。

早在1986年,中国邮政就将民居建筑搬上了“国家名片”,至1991年共发行4套21枚普通邮票——普23民居、普25民居、普26民居、普27民居,生动展示了全国各地区各民族的民居建筑艺术。此外,中国邮政发行的《福建土楼》《水乡古镇》《中国古镇》系列等多套邮票中,亦有展现各色民居建筑。

《民居》系列邮票选登

邦畿千里,维民所止。我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,中国民居的多样性得益于广袤的地域、众多的民族以及多样化的社会文化背景。每一处自然地理特色、每一类建筑材料以及每一种生产生活方式,共同塑造了中国民居的独特魅力。福建民居中的土楼从侧面展现了客家人聚族而居的生活习俗,陕北民居中的窑洞体现了黄土高原独特的地理环境,内蒙古民居中的蒙古包则代表了北方游牧民族的生存智慧……这些民居建筑不仅是遮风避雨的居所,更是中华文化的重要载体。

邮票通过精心的设计和色彩运用,将各地域、各民族的建筑特色别具一格地呈现出来:普25民居全套2枚分别为青海民居、贵州民居。青海位于青藏高原的东北部,深居内陆,山岭环抱。为适应这种自然环境,青海民居以矮型封闭为主,门窗布局严紧,平顶,有良好的保暖性能。青海各民族在长期的交往交流交融中,形成和发展了这一建筑特色。贵州位于西南高原山区,雨量充沛,日照偏少,其住宅最具特色的是镇宁一带的石板屋。这里盛产页岩石料,当地各族群众就地取材稍作加工,以石板做墙壁、盖屋顶,冬暖夏凉,十分坚固,具有浓郁的地方特色,临近的云南、四川等地区也多修建邮票中所展示的房屋。普27民居中的山东民居是原始石块或砖石块混合垒起的屋墙,其上有着高高隆起的屋脊,屋脊上面是质感蓬松、绷着渔网的奇妙屋顶,这就是独特的海草房,主要分布于我国胶东半岛等沿海地带。

《民居》系列邮票不仅展示了我国民居的多样性,更通过广泛传播让人们对其他地区居民的文化和生活方式有了更深入的了解,具有极为重要的文化传播意义——在这片辽阔、美丽、富饶的土地上,各族人民都有一个共同的家园,就是中国。

戏韵流芳:微缩舞台上的唱念做打

戏曲艺术是邮票经典题材之一。中国邮政自1958年发行《关汉卿戏剧创作七百年》邮票以来,已相继发行了数十套戏曲艺术题材邮票,既有表现戏曲演员、戏曲角色的,也有表现剧目和剧种的,其中广为人知的有梅兰芳舞台艺术、京剧脸谱、昆曲等。

中国戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝,凝聚着中华民族的审美追求和价值观念。为反映中国戏曲中独具特色的脸谱艺术,当时的国家邮电部于1980年1月25日发行了《京剧脸谱》特种邮票,全套8枚,分别描绘了孟良、李逵、黄盖、孙悟空、鲁智深、廉颇、张飞、窦尔敦的脸谱形象。设计者灵活运用色彩突出反映了京剧人物的不同性格,如红色表示忠勇、黄色表示凶狠、黑色表示粗暴、白色表示奸诈等,使人们能更多地了解京剧艺术的文化内涵,进一步激发大家对中国传统艺术的兴趣。

近年来,中国邮政通过发行戏曲题材邮票,将这一传统艺术形式以现代设计呈现,实现了传统艺术的创造性转化、创新性发展。2010年“中国文化遗产日”前后发行的《昆曲》特种邮票,不仅以工笔重彩的表现手法将《浣纱记》《牡丹亭》《长生殿》等经典剧目中的场景惟妙惟肖地呈现出来,更因其独特的设计印刷技术被称为集音频、视频于一体的高科技多媒体邮票。

《昆曲》特种邮票

这套邮票采用三层制版印刷技术,将人物、建筑及多媒体视频编码印于邮票之上,画面极具层次感。人们在欣赏精美邮票的设计时,也会同时听到华丽悠远、婉转悠扬的昆曲唱腔,并能同时观赏到美轮美奂的戏曲身段表演的影像。整套邮票设计清雅脱俗、高贵大方,充分体现出深邃悠远的历史感,给人以缠绵深邃、回味无穷的文化艺术享受,为广大集邮爱好者和昆曲爱好者提供了具有较高艺术欣赏性和浓厚趣味性的高档文化产品,开创了世界多媒体视听邮票史的先河。

随着时代发展,邮票的设计工艺和表现形式与日俱新,如2024年新发行的《越剧》特种邮票采用胶版印刷工艺,精致的人物形象和淡雅的背景将传统工笔的细腻秀美表现得淋漓尽致。为使邮票内容更加丰富,3枚邮票根据不同的故事情节分别设计了无色荧光工艺。紫外灯照射后,第一枚《梁山伯与祝英台》,蝴蝶翩翩起舞,梁祝化蝶传说跃然纸上;第二枚《九斤姑娘》,出现木桶形象,拓展故事文化背景;第三枚《陆游与唐琬》,两句诗词将同一空间不同时间的场景叠映眼前,令人心生感慨。此外,邮票中还设计了缩微文字等印制细节。

《越剧》特种邮票

20世纪80年代以来,戏曲邮票的发行促进了戏曲艺术的传播与传承。通过邮票这一载体,戏曲艺术突破时空限制走进千家万户,成为传播中华优秀传统文化的重要媒介。今天,戏曲邮票更是成为了收藏品与纪念品,将唱念做打的舞台艺术凝于小小方寸之间,流芳百世。

石榴花开:共同体叙事的艺术表达

1977年5月,国家邮电部发行《内蒙古自治区成立三十周年》纪念邮票1套3枚,分别描绘了内蒙古各族人民欢庆自治区成立30周年的热烈情景、包头市钢铁生产的壮观景象和草原牧区的新面貌。该套邮票的发行拉开了全国五个自治区主题纪念邮票发行的序幕,至今已发行16套邮票。

而后《宁夏回族自治区成立二十周年》《广西壮族自治区成立二十周年》《西藏自治区成立二十周年》纪念邮票皆延续该类邮票的风格,生动展现了我国民族地区的发展成就和各族人民团结奋进的时代风采。

宁夏“塞北江南”邮票中,绿油油的田野与远处一座水电站相映生辉,表现出昔日水土流失、风沙侵袭的宁夏,如今已是一片江南景色。广西“工业”邮票中的主要画面是楼房和厂房的远景,意为经济社会突飞猛进的发展。西藏“欢庆”邮票则描绘了藏、门巴、珞巴等各族人民载歌载舞、团结欢庆的场面。其主图正中为象征喜庆丰收的酥油灯和青稞,四周饰以象征吉祥如意的哈达和吉祥花,盛放喜庆之物的底座呈大红色,上面有“1965~1985”字样,表示自治区已经走过20年的光辉历程。其背景衬以雄伟的布达拉宫,色彩缤纷的气球飞向高空,节日气氛浓厚。

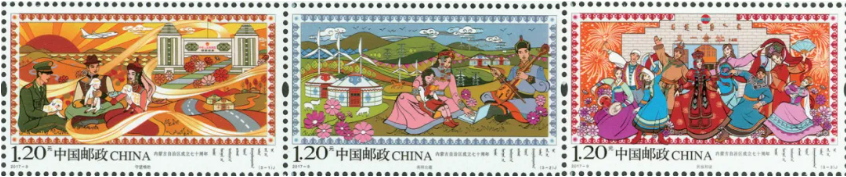

改革开放特别是新时代以来,我国少数民族和民族地区进入高质量发展新阶段,高铁、风力发电、跨江大桥等基础设施成为日新月异的新风景,各族群众共享发展成果、共建幸福家园。中国邮政发行的我国五个自治区主题纪念邮票也更加彰显新时代特色,创新驱动、脱贫攻坚、全面小康、生态福地、开放门户等关键词在邮票上频频出现,邮票画面更加清新淡雅,也不失新颖、厚重,生动记录了民族地区历史性的发展变迁。

《新疆维吾尔自治区成立六十周年》纪念邮票将新疆60年来的发展成就融于数字“60”当中,画面如同社会纪实照片,从社会发展、经济进步、民族团结、人民幸福等不同角度展现新疆的巨大变化。《内蒙古自治区成立七十周年》纪念邮票第二枚描绘了一家三口幸福美满生活的场景,画面中牧草茂盛,风力发电机、高速公路、输电塔点缀在辽阔的草原上,在展示祖国北疆壮美自然风光的同时,也体现了自治区成立70年来在经济、科技、文化、生态建设等方面取得的成就。

《新疆维吾尔自治区成立六十周年》系列纪念邮票

包括这些自治区主题纪念邮票在内的邮票作品,都像一扇扇窗,让我们看见山河的壮丽、历史的悠久、文化的灿烂、人民的团结、时代的发展——这就是我们共同的家园,这就是我们伟大的祖国,这就是和睦和谐和美的中华民族大家庭。在这里,中华民族共同体更加可触可感,更加可亲可爱。

《西藏自治区成立五十周年》系列纪念邮票

《内蒙古自治区成立七十周年》系列纪念邮票

《宁夏回族自治区成立六十周年》系列纪念邮票

《广西壮族自治区成立六十周年》系列纪念邮票

当《甲辰年》数字邮票成为区块链数字藏品,当《二十四节气》系列邮票纳入中小学研学教材,当戏曲邮票搭载5G技术演绎全息剧场……如今,邮票作为“移动的文化基因库”,正以独特方式参与中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,参与构筑中华民族共有精神家园。这些方寸之间的“家国叙事”,既守护着文明根脉,更反映出各民族共同的理想信念、价值取向、情感依托、文化根基,为有形有感有效铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设提供了有效的实践路径。在科技飞速发展的时代,或许我们需要这样的“文化慢递”——让跨越山海而来的邮票,带着文明的体温,轻轻叩响每个中国人的精神原乡。

来源:《中国民族》杂志2025年第2期

文:本刊记者 王孺杰 本刊通讯员 于天

作者于天为中国邮政集团邮政业务部工作人员

责编:王怡凡

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单