2025年,我们迎来了遵义会议召开90周年。

红色圣地,薪火相传。遵义是黔北重镇、贵州第二大城市。1935年1月15日至17日,中共中央在遵义举行政治局扩大会议,史称遵义会议。遵义会议在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点。由此,遵义也被赋予了“转折之城”美誉。

地理坐标上的遵义,是一颗镶嵌在祖国西南腹地的明珠,虽处重重大山之中,但却难掩璀璨光华。清道光年间《遵义府志》载:“遵义,山国也,举目四顾,类攒孴崄巇,无三里平。偶平处,则涧壑萦纡,随山曲直,名之不胜名也,书之不胜书也。”山城遵义,古称播州,位居川黔要冲,北靠娄山接重庆,南据乌江通贵阳,形成天险之势,自古以来战略意义显著。

“无偏无陂,遵王之义”,自诞生起,这座古城就被赋予了追求公正、遵道行义、崇尚先贤的品格。作为首批国家历史文化名城,这片沃土积淀了中华民族的深厚文明,孕育了黔北地区的悠长文脉,成为中原地区与西南边疆交融互动的枢纽地带,世界文化遗产海龙屯遗址则更是见证了统一的多民族国家的发展史。当前,作为贵州省铸牢中华民族共同体意识“1+8”示范点的“1”,遵义市围绕铸牢中华民族共同体意识主线积极探索创新,牢牢把握“伟大转折地”的历史地位和“省域副中心”的战略定位,聚焦打造“六个典范”工作要求,重点夯实“六大基础”,奋力推进民族工作高质量发展。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从历史深处走来的传奇之城,始终坚守初心使命,汲取遵道行义、自强不息的城市精神,接续红色基因,传承遵义会议精神,走好新时代的长征路。

转折之城 团结向“黔”

遵义, 因一次会议而彪炳史册。遵义市红花岗区子尹路96号,青瓦丹柱、灰砖白墙,二层砖木结构中西合璧,古朴大方的匾额上由毛泽东主席亲笔题写的“遵义会议会址”遒劲有力,诉说着那段峥嵘岁月的非凡。

2015年6月,习近平总书记在参观遵义会议会址和遵义会议陈列馆时指出,“遵义会议作为我们党历史上一次具有伟大转折意义的重要会议,在把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、坚持走独立自主道路、坚定正确的政治路线和政策策略、建设坚强成熟的中央领导集体等方面,留下宝贵经验和重要启示”。

1935年,红军转战贵州3个多月,铸就了四渡赤水的传奇。红军纪律严明,赢得各族群众发自内心的拥护,这也成为“红城”遵义的血脉之根。

1935年1月15日至17日,中共中央在遵义举行政治局扩大会议。这次会议是在红军第五次反“围剿”失败和长征初期严重受挫的历史关头召开的,集中全力解决当时具有决定意义的军事和组织问题,事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段,在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点。

遵义会议奠定了遵义红城的革命底色。遵义会议精神照耀着中国革命的前进方向,也照亮了遵义古城的民心。以“求索精神”为实质,以“坚定信念、坚持真理、独立自主、团结统一”为基本内涵的遵义会议精神,既是长征精神的重要组成部分,也是中国共产党人精神谱系中的伟大精神之一。

2015年6月,习近平总书记在参观遵义会议会址和遵义会议陈列馆时指出,“我们要运用好遵义会议历史经验,让遵义会议精神永放光芒”。

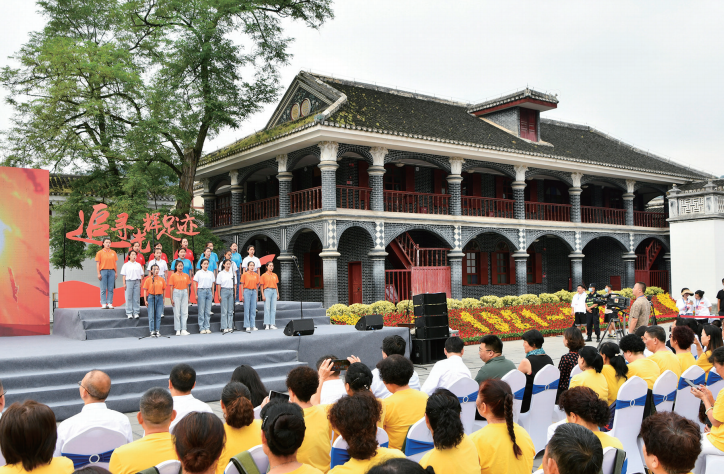

2021年,“追寻光辉足迹”主题阅读活动遵义站在遵义会议会址举行 胡志刚/摄

2024年9月,遵义会议纪念馆荣获“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。如今,来自天南海北的游客穿越娄山关,登上红军山,体验“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的豪迈气概;漫步遵义大街小巷,随处可见“遵道行义、自强不息”八个大字;在遵义会议纪念馆追寻红色记忆,领略革命情怀;会址旁新打造的1935街区,红色氛围浓厚,红军街、文化新天地、遵义纪念公园呈现出新时代的新气象。曾经漫道雄关,今朝团结向“黔”。

延续红色荣光,遵义阔步新征程。

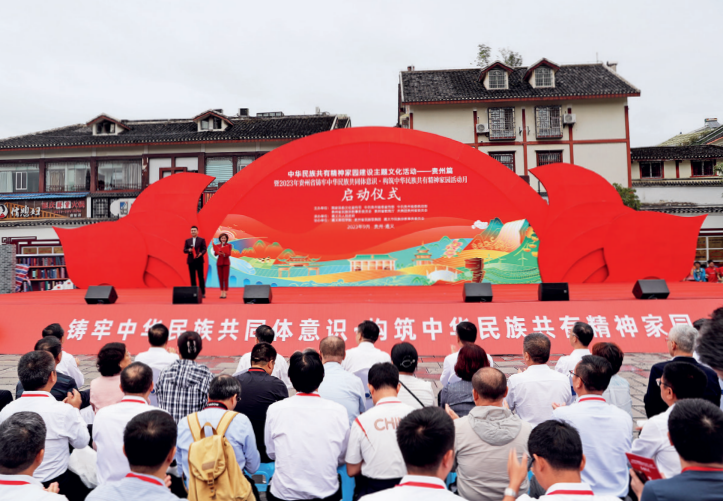

如今,遵义市充分发挥542处红色文化资源、358处474个长征遗址遗迹的宣传教育功能,向各族群众讲好长征故事、民族团结故事。2023年9月,由国家民委文化宣传司开展的“中华民族共有精神家园建设主题文化活动·贵州篇”在遵义开启。与会者观摩、体验全面推进中华民族共有精神家园建设的贵州实践。遵义会议会址前的老槐树,见证了中国革命生死攸关的转折时刻,也见证了“中华民族共有精神家园建设主题文化活动·贵州篇”的华彩篇章。

2023年,“中华民族共有精神家园建设主题文化活动·贵州篇”启动仪式在遵义市举行 康梦婷/摄

多彩遵义 文脉悠悠

位于遵义市汇川区龙岩山东麓的海龙屯遗址,是目前我国西南地区历史最久远、规模最大、保存最完好的土司城堡,集中反映了宋、明时期当地的历史文化、建筑技术和社会状况。2015年,海龙屯遗址入选《世界文化遗产名录》。

遵义的远古历史可以追溯到约20万年前,以“桐梓人”为代表的先民们用木棒和石斧摩擦出了文明的点点星火。西周时期“武王伐纣,卜人从”,这里就与中原产生了千丝万缕的联系。先秦至西汉,区域内的鳖、鳛、夜郎等邦国相继更迭,最终融入了统一多民族国家的疆域版图。而濮人、僰人、夜郎人、僚人等族群则在这片土地上繁衍生息,和谐共融。自古以来,遵义地区就是各民族交往交流交融的大舞台,中华民族多元一体格局在此显而易见。如今,遵义生活着汉、仡佬、苗、土家、布依、彝等48个民族,春节、中秋节以及仡佬族的傩戏、吃新节和苗族的跳月等民俗文化丰富多彩、荟萃交融。

唐贞观十三年(公元639年),朝廷将此地改称播州。一个实力强劲的土司家族——杨氏,对于推动播州的发展功不可没。“两广岑黄,思播田杨”,这句话所形容的就是杨氏雄踞西南、影响之大。自唐末杨端入播,至明万历年间,播州杨氏共统治该地区长达725年。在杨氏治下,播州成为连接中原与西南边陲的枢纽。以宋代杨粲为代表的杨氏家族,积极汲取中原文化养分,制定家训、修建学宫、广纳名士、提倡儒学、崇尚佛道、尊奉朝廷,不遗余力地将播州打造为西南地区的文化高地,见证了中央政府对西南少数民族的“齐政修教、因俗而治”。作为世界文化遗产的土司遗址,海龙屯政治中心、文化礼仪中心遗存的发掘与研究,实证了我国古代西南民族地区的历史发展脉络,充分反映了“家国同构”的规制及“多元归于一体”的国家认同。

无论是目前最完整的土司遗址——海龙屯, 还是贵州省博物馆馆藏的巧夺天工的绝美凤冠,抑或是隐身于大山深处的西南石刻艺术宝库杨粲墓,种种瑰宝皆见证了播州“世转为华俗,渐渍于礼,男女多朴质,人士悦诗书,宦儒户与汉同俗”的局面。

新世纪以来,遵义的海龙屯土司遗址、播州杨氏土司墓地先后于2012年和2014年入选全国十大考古新发现。尤其是南宋播州第14世土司杨价夫妇墓葬中出土的金银器,为研究宋代西南葬俗及金银器制作水平提供了丰富的物质资料。作为研究中华优秀传统文化的重镇,遵义为讲好中华民族共同体故事提供了大量宝贵素材。

黔人夺目,悠悠文脉冠古今。西汉时,“汉三贤”舍人、盛览、尹珍开文教先河,使“南国始有学焉”。南宋冉从周考取黔北历史上的第一个进士,时称“破荒冉家”。晚清“三儒”郑珍、莫友芝、黎庶昌推崇“渔樵耕读”。郑珍和莫友芝编修的《遵义府志》,被梁启超誉为“天下府志第一”,使清代后期出现于黔北山区的沙滩文化享誉海内外,郑珍则以其诗才享有“清诗三百年,王气在夜郎”的美誉。近代五四运动时期,遵义籍青年谢绍敏血书“还我青岛”激励国人。抗战时期,浙江大学西迁遵义,成就了“东方剑桥”之美名……根植于中华文明的黔北文脉绵延不绝,形成了遵义城市的文化脊梁。

山河之城 物华天宝

苍山茫茫, 峰峦叠嶂。起伏的山势孕育着无与伦比的美景,巍峨峻拔为遵义平添了几分跌宕。大娄山,犹如盘踞在遵义的巨龙,自西向东横穿其间,勾勒出云贵高原与四川盆地的分界线。大娄山下,诸峰林立,各有特色。登金鼎山,可以坐观日出云海,感受自然的无限生机;游娄山关,可以俯瞰万峰插天,体会黔北的雄奇峻险。

千山百转,江河蜿蜒。延绵的山脉拦截住来自东边海洋的暖湿气流,使遵义地区形成了温和多雨的气候。充沛的雨量使这里河流密布,赤水河、桐梓河、乌江、湄江……一条条流经山间的河流仿佛是大自然的能工巧匠,与红色沉积岩合作,伴着霞光点燃岩壁,形成了气贯长虹的赤水丹霞瀑布;流入地下,敲响钢琴键般的钟乳石,尽情游走在这地下宫殿,溶蚀出亚洲第一长的洞穴系统——双河溶洞。流过岩石,冲破阻碍,贯通出云门囤、天生桥这般天然建筑。与此同时,它们还滋润着遵义的万物,乌江寨的烟云缥缈,竹海茶林的绿色恬谧,“桫椤王国”的神秘幽静……无不仰赖这碧波清水的供养。

近年来,遵义打出“生态名片+历史名片”的响亮品牌,连续荣获中国人居环境范例奖城市、国家环境保护模范城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、全国民族团结进步示范市、全国文明城市等称号。遵义人的“母亲河”乌江治理成效显著,赤水河再现碧水东流景象,“绿水青山就是金山银山”成为遵义的最美底色。

山显铮铮铁骨,水咏婉顺柔情。自然的笔触,绘就遵义山水的美丽画卷,更造就了遵义人豪放、包容又沉稳的性格,这方水土打造出了“醉美”遵义的品牌。遵义不仅有秀美的自然风光,更有韵味悠长的酒香茶香。“风来隔壁千家醉,雨过开瓶十里香”,遵义的酒酱香馥郁,口感醇厚,滋味隽永,更有各种名酒品牌深入人心。遵义茶茗香袭人,茶汤清亮,回味甘爽,“遵义红”“正安白茶”等茶产品早已名扬全国。

滴滴白酒、片片茶叶,成为遵义的亮丽名片。在茅台镇,游客可以全方位感受古法酿酒的制作工序,这种“酒文旅融合”的创新发展模式广受好评。走进湄潭县,人们置身于万亩茶海之中,呼吸新鲜空气、品味沁人心脾的茶香,重拾大都市少有的“慢节奏”。此外,在佐酒佐茶的美食小吃方面,遵义也毫不逊色。热气腾腾的虾子羊肉粉、香辣可口的豆花面、爽口解腻的鸭溪凉粉、滋润软糯的黄糕粑……地道的美食小吃伴着美酒好茶,一饮一啜间足以让人流连忘返。

奋进之城 自强不息

立足先天优势,强化都市圈建设,遵义正在走出一条高质量绿色发展道路。

根植沃土,延续三线建设的光辉历程。20世纪60年代,遵义是三线建设的主阵地之一。通过不懈努力,乌江渡发电厂、长征电器基地等重工企业从无到有,培育出国防、冶金、化工、建筑、交通、医药等完善的工业体系,一个工业化的遵义城崛起于黔北大地。

奋进新征程,红色圣地不忘初心,继往开来。现代山地特色高效农业全面推广,生态农产品加工、清洁能源使用、大数据电子信息等产业蓬勃发展……在经济高质量发展的同时,遵义保持着更高水平的对外开放新格局:川黔铁路、渝贵高铁等交通干线穿山越岭;赤水河、乌江的航运事业蒸蒸日上;新舟机场、茅台机场珠联璧合;水陆空三位一体的交通运输格局已然形成,陆海新通道“遵义号”货运班列与粤港澳大湾区及海外市场紧密连接,人文交流“朋友圈”越来越大。在推动民族地区高质量发展方面,遵义市积极行动,出台《关于支持民族自治县和民族乡高质量发展的实施意见》,同步实施“富口袋+富脑袋”“双富行动”,不断改善民族地区基础设施建设,推动产业发展。2022年,国家民委印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路推动民族工作高质量发展的实施意见》,支持遵义市开展铸牢中华民族共同体意识示范创建,着力打造“贵州样板”。

遵义奥体中心 胡志刚/摄

英雄的遵义,红色的遵义,绿色的遵义,多彩的遵义。蕴含深厚历史文化、红色革命精神和现代化发展活力的遵义,正在新时代的长征路上,奋勇前行、担当作为,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗。

来源:《中国民族》杂志2025年第2期

文:郗玉松 邢祥煜

作者郗玉松为遵义师范学院历史文化与旅游学院教授

邢祥煜为遵义师范学院历史文化与旅游学院学生

责编:刘雅 王怡凡

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单