2014年,“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”成功申遗,千年古丝路以世界文化遗产的身份重焕生机,掀开了尘封的文明画卷。这条古道上,不同文明的交融盛景引发学界热议。西域地区尤为瞩目,佛教石窟、佛寺、佛塔与清真寺、麻扎在此汇聚,令人惊叹的是,这些建筑中处处跃动着中原文化的基因。

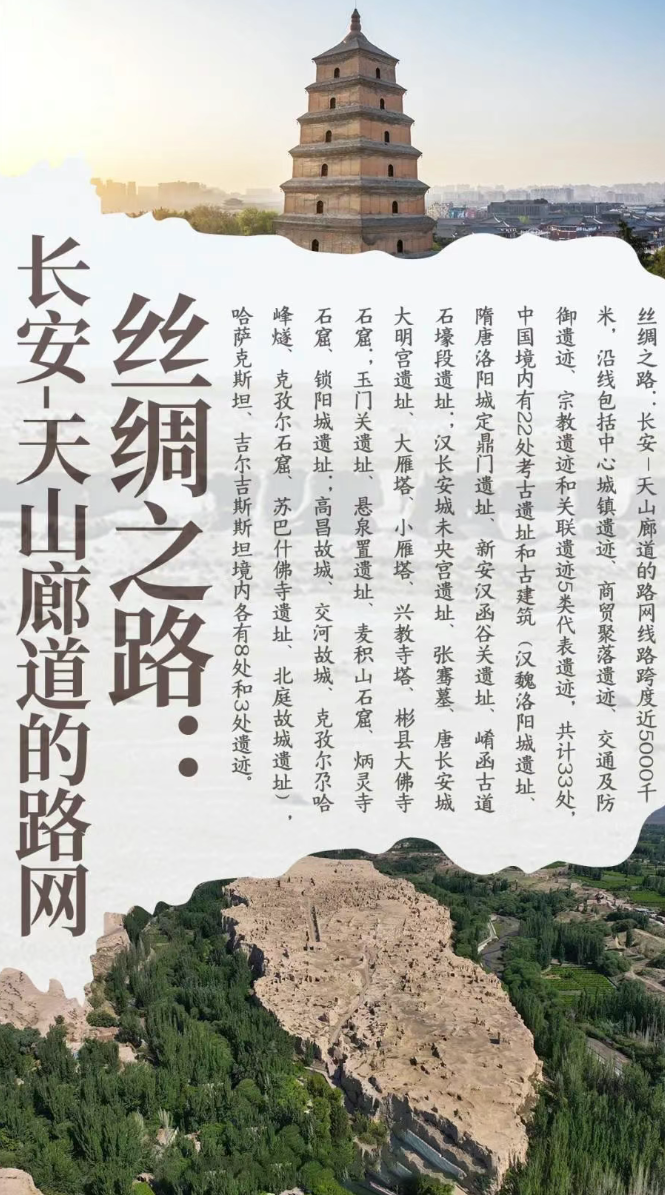

▲丝绸之路:长安-天山廊道的路网(图片来源:新华网)

古代西域,既是中华文化圈的重要部分,也是多元文明交融的沃土。在中华文明多元一体的脉络中,中原建筑文化如何滋养西域,又历经了怎样的传承与革新?让我们踏入西域建筑的时空长廊,探寻其“向东看”的文化轨迹,解码文明交融的动人篇章。

(一) 什么才是原汁原味的西域建筑

生土是古代西域主要的建筑材料,早在史前时期,西域就已出现生土建筑技术。汉代以后,中原的夯土技术传入,生土建筑工艺更成熟,这种结构延续至清代乃至现代。

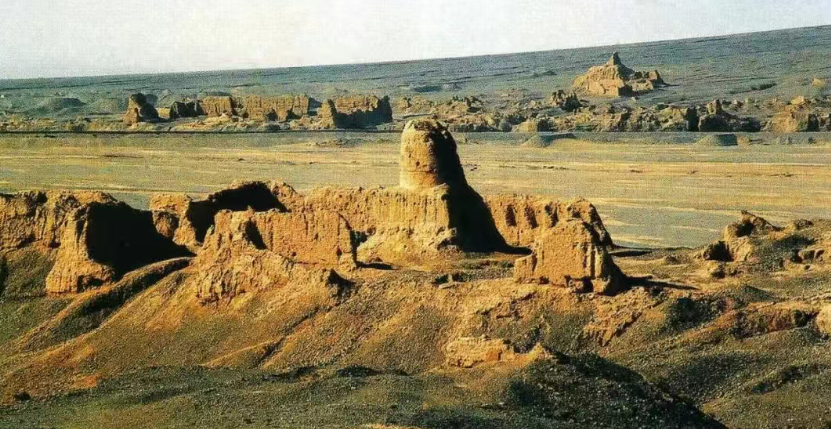

西域建筑依绿洲而建,遵循自然适配原则。汉代交河故城依台地而建,借天然河流形成三面环水的防御格局,台地高差划分官署、寺院与民居,体现等级秩序;高昌故城三重城郭,中轴对称,内城核心区由佛寺与周边民居、商肆构成;世俗聚居区则对高台宫城呈向心式分布,与中原都市布局遥相呼应。

▲交河故城(图片来源:丝绸之路申遗文本)

▲交河故城塔林(图片来源:新疆地面佛寺佛塔专项调查报告)

木构技术在西域经历从功能性承重到结构性+装饰性的改良,形成具有中原基因和西域特色的体系。

汉代中原匠人带来榫卯结构和梁柱体系;唐代中原的斗拱技术也传入西域。屋顶与梁柱也经历地域化改造:干旱少雨的气候促成西域建筑呈现“密梁平顶”的结构特征;唐代西域佛寺屋顶则受中原“举折”技术的影响。

中原“礼制性装饰”与西域“生活性装饰”的结合,推动了西域建筑形成“功能性优先、装饰性附丽”的特性。

▲库车市民居的木梁雕花,此类建筑属于典型的“密梁平顶”( 图片来源:新疆维吾尔自治区文物局《新疆古建筑》,科学出版社,2011年。)

(二) 佛教率先改变了西域地域建筑

西域石窟寺建筑最能体现其功能性,学者们认为石窟寺布局与佛教宇宙观有关。

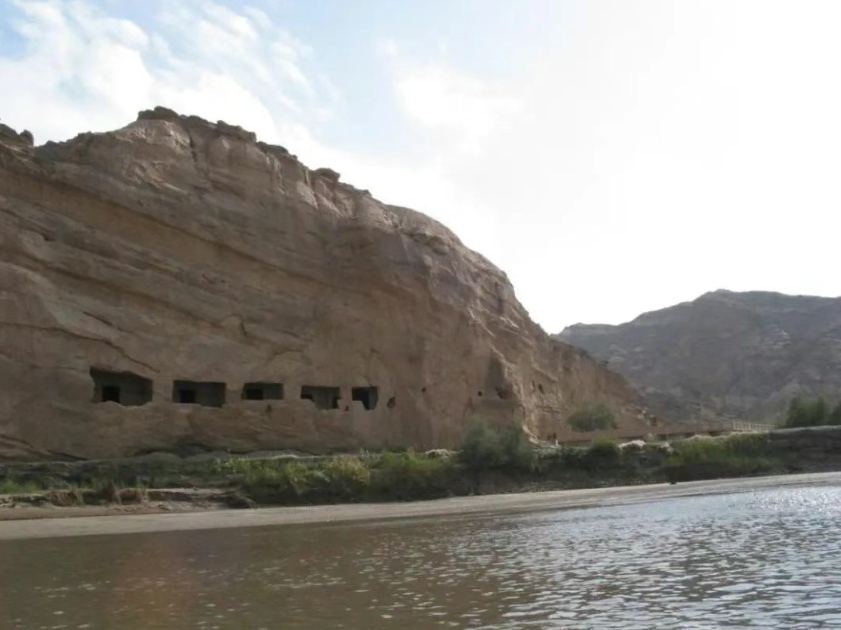

古代开凿石窟并非随意,而是有计划地选择山体。新疆地区石窟多傍水而建,体现了干旱地区“因水成寺”的选址智慧,与中原风水理念相契合。

▲克孜尔千佛洞外景(图片来源:《石窟寺专项调查报告》)

值得关注的是,龟兹大部分佛教建筑修建在却勒塔格山(意为荒山),这些石窟都采用“围山凿窟”的原则来规划营造。

新疆石窟寺和地面佛寺、佛塔连为一体修建,也是我国佛教建筑的原始形态。新疆现存石窟寺58处,地面佛寺和佛塔遗址101处。初步统计,在塔里木盆地南线的和田至楼兰一带,共有17处大型佛塔。除热瓦克佛塔以外,其他佛堂都是在同古代城市内与地面佛寺一起兴建的。

除了功能性的空间布局外,西域佛教建筑自身的形制特征也别具一格。

西域石窟寺以“中心柱窟”为典型,中央设方形柱体象征佛塔,周围有回廊供绕行礼拜。部分洞窟前有木构建筑,形成复合体。利用砂岩山体凿筑,内壁抹草泥并绘制壁画,展现工匠的创造性。

▲ 库木吐喇五连洞中心柱窟(图片来源:《丝绸之路申遗文本》)

“回”字形地面佛寺院落,中央设佛塔或佛殿,外围有回廊,形成内向型的神圣空间。回廊内壁绘制壁画,中央区域为核心礼拜区,体现早期佛寺布局特征。部分佛寺与民居共处同一台地,反映宗教空间与世俗空间的共生关系。

喀什莫尔寺、交河故城大寺院与中心佛塔等以“前塔后寺”格局营建。佛塔位于寺院前方或中心,形成视觉与仪式轴线,符合佛教“绕塔礼拜”的仪轨需求。

交河大寺院、苏巴什东佛寺、高昌故城佛塔群均建于台地高处,体现“高台为贵”的中原等级观念,强化宗教空间的神圣性。

▲苏巴什佛寺遗址(图片来源:《丝绸之路申遗文本》)

唐朝的繁荣和开放促进了中原与西域的文化交流,中原工匠参与西域佛教建筑,又一次推动了建筑技术的西传。

库木吐喇千佛洞是佛教西传的代表,其中第16窟的经变画呈现的是中原建筑和人物。库木吐喇中原风壁画集中在多个窟中,碳-14测定显示其年代为唐天宝年间。第66窟隧道中有“建中”纪年题刻,表明其与敦煌壁画相似,受汉传佛教影响。阿艾石窟可能是唐代士卒修建的礼佛殿堂,壁画受汉传佛教影响。

高昌地区是西域佛教存续时间最长的区域,唐宋时期汉传佛教对其影响显著。吐峪沟窟等壁画中可见河西走廊佛教影响的题材。柏孜克里克、吐峪沟等壁画中绘有中原建筑,出土文物显示受唐代建筑技术影响。

▲高昌故城大佛寺(拱券技术) (图片来源:作者供图)

▲高昌故城东南小佛寺(叠涩技术) (图片来源:作者供图)

于阗地区与中原交流密切,出土文献显示中原僧人参与造寺活动。达玛沟托普鲁克墩3号遗址出土的中原男供养人像,以及《于阗国授记》中提及的中原军吏共建佛寺,证明中原汉传佛教对于阗地域文化有很深的影响。

▲库木吐喇千佛洞五连洞(图片来源:《新疆石窟寺专项调查报告》)

(三) 中原与西域合璧式的灿烂文化

9世纪末,西域宗教格局与建筑功能转变,但佛教建筑的地域文化基因得以传承。通过空间布局改造、技术沿用、装饰符号转译,形成“旧基新构”的文化延续。

佛教“回”字形佛寺的平面布局、建筑手法和材料,也影响了西域早期的清真寺。从石窟寺到清真寺,从佛塔到麻扎,建筑形制的演变并非断裂式替代,而是通过空间布局的适应性改造、技术体系的跨宗教沿用、装饰艺术的符号转译,形成“旧基新构”的文化延续。

▲莫尔寺遗址-回字形佛寺前塔后寺格局(图片来源:作者供图)

佛教建筑的“前塔后寺”、“回”字形院落等空间范式,向清真寺“礼拜殿—宣礼塔”组合、麻扎“纪念穹顶—围合庭院”布局转化。夯土筑墙、木骨泥墙、叠涩拱券等中原与西域合璧的建造技术的结合,更重要的是,佛教艺术中的莲花、忍冬、几何纹等纹饰母题,以抽象化、几何化的形式融入清真寺建筑装饰体系,成为中华纹饰文化标识。

▲尼雅遗址N5回字形佛寺(图片来源:丝绸之路申遗文本)

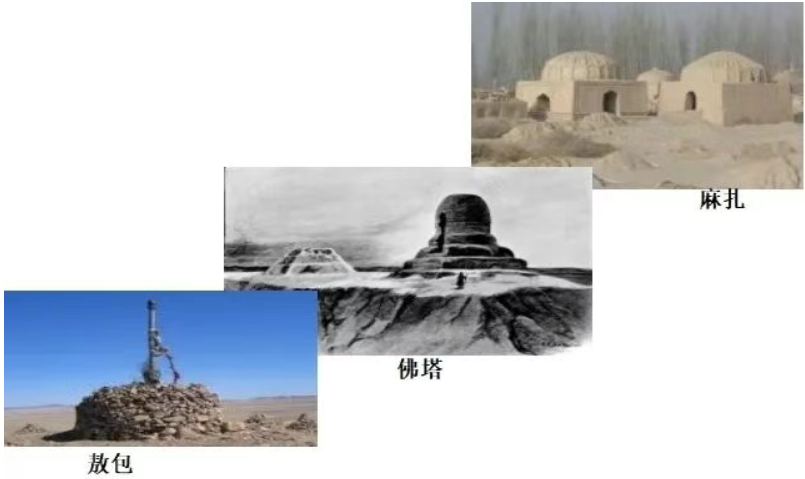

新疆麻扎明显有萨满教敖包的形制和特征。麻扎崇拜也是在传承原始宗教的基础上,吸收佛教文化而形成。而麻扎建筑就是将佛塔建筑(窣堵波)的实心拱顶改造为空心拱顶。

▲西域佛塔的演变(图片来源:作者供图)

新疆清真寺麻扎建筑发展分为传入、传播发展和中国化等阶段。清代,中原与西域政治经济往来密切,清真寺麻扎建筑吸收中原风格,形成中原式清真寺建筑。部分建筑具有我国传统建筑风格,体现各民族对中华传统建筑文化的认可。

乌鲁木齐、伊宁、哈密、霍城等地陕西大寺、伊宁县速檀歪思汗麻扎、伊宁市解放南路清真寺宣礼塔、哈密回王墓(麻扎)九世回王墓等建筑带有飞檐斗拱,雕梁画栋,细致精巧。

▲伊宁市解放南路清真寺宣礼塔(图片来源:作者供图)

▲伊宁县速檀歪思汗麻扎(图片来源:作者供图)

西域建筑文化在宗教更迭中完成适应性转化,形成“纹样有别而谱系相连、技艺相承而功能更新”的独特路径。

纹饰体系的多元起源与融合具有传承性,西域建筑纹饰在丝绸之路推动下,吸收东西方纹饰元素,并渐趋发展、丰富。雕刻艺术的功能性转化具有包容性,藻井、雕刻、斗拱、佛龛等雕刻艺术在西域建筑中传承,实现功能转变,体现中原文化主导下的西域特征。

▲西域建筑纹饰的延续(图片来源:作者供图)

西域地域建筑的形成与发展,本质上是中华文化框架下多元宗教建筑“中国化”的历史产物,其核心特征均源自与中原文化的深度交融。

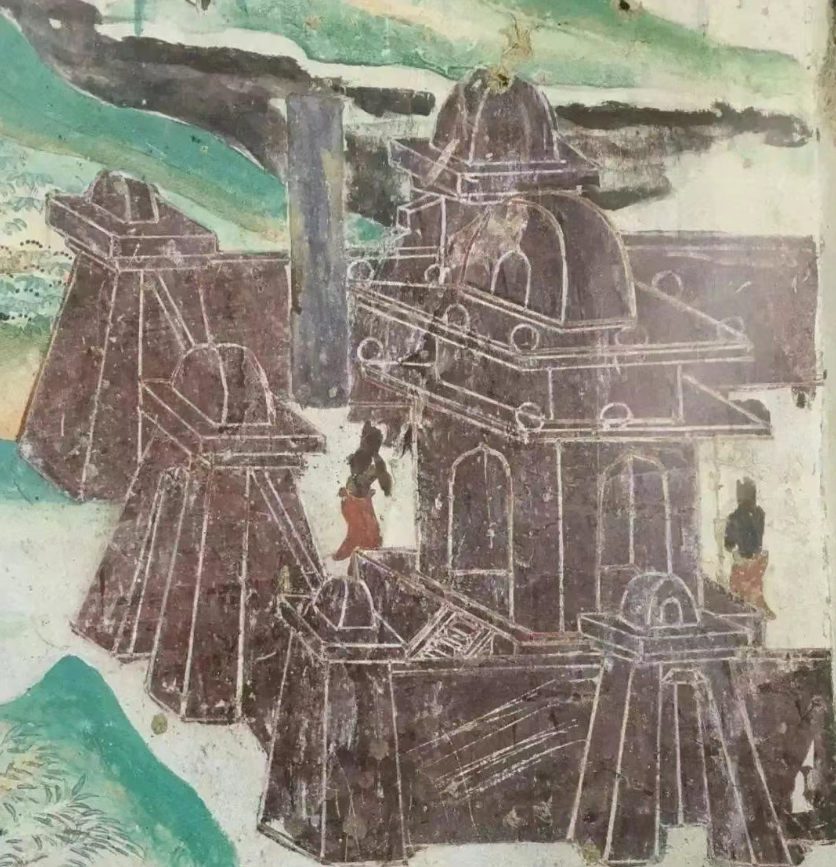

▲莫高窟第217窟局部西域城(图片来源:梁思成:敦煌壁画中的中国古建筑,《文物参考资料》第二卷第五期,1951年。)

这种文化交融并非单向输入,而是中原文化与西域文化的双向建构。西域地域建筑的每一处形制特征、每一项技术传承、每一种装饰符号,均深深植根于中原与西域的文化互动,是各民族在建筑领域交往交流交融的实证。这种“中国化”进程不仅塑造了西域建筑的独特风貌,更印证了中华文化的强大凝聚力。

注:本研究国家民委《西域佛教建筑对新疆清真寺麻扎建筑形制影响研究》课题的部分成果。

课题主持人:乌布里·买买提艾力,建筑学博士,(新疆文物局)。

项目组成员:

董云财(新疆文物考古所副研究馆员)。

肉克亚古丽·马合木提(新疆博物馆副研究馆员)。

谢文博(新疆克孜尔石窟研究所文博馆员)

来源:道中华微信公众号

责编:张伟

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单