在西北民族大学校园里提起“桑盖”这个名字,人们也许会以为他是个健壮的藏族小伙子。殊不知,这位“桑盖”既不是年轻小伙,更不是来自高原的少数民族,而是一位来自江南水乡的古稀老人。

正如他的藏族名字一样,这位看上去瘦弱单薄的老人却有着雪域雄狮般顽强的毅力和坚韧的品格。他就是扎根西部半个世纪,默默耕耘,为民族高等教育事业作出了突出贡献的西北民族大学华侃教授。

因热爱而耕耘

1934年,华侃出生在江苏无锡一个普通的医生家庭。1952年,他以优异成绩考入北京大学东方语言文学系。为响应国家培养少数民族语言人才的号召,他被调入中央民族大学藏语言文学专业继续学习。这次专业调整,是他人生道路的新起点。

1955年,华侃作为实习生,跟随首都青年大学生组成的藏语实习队来到西北民族学院,第一次踏上了西北的土地。滔滔东逝的黄河,巍巍的龙尾山,极具民族特色的校园,一股莫名的亲切感,在他心中油然而生。刚踏入学校大门时,他就隐隐感到,此生与西北民族大学有不解之缘。

在听课两个月后,为更好地研习藏语,他来到甘肃省甘南藏族自治州夏河县农牧区实习。在当地,他深入到各个村庄学习语言,并与老乡同吃、同住、同劳动,当地藏族同胞的热情好客、淳朴豪爽深深地感染着华侃。

1957年,毕业后年仅23岁的华侃被分配到西北民族学院担任藏语老师。起初,学校各方面条件不完备,连吃水都成问题,一些从外地调来的老师因学校条件差离开了,但华侃毅然决然留了下来。

从学校毕业走上讲台,华侃深知自己所学的知识还很有限。讲课之余,他把全部精力都用到学习上,并在教学过程中不断地充实自己。当时大学本科的藏语教学刚刚起步,存在很多困难,特别是缺少教材,为此华侃默默立下志愿:一定要为藏语言学创立专业、编纂系统的教科书。就这样,在上世纪90年代初期,一本由他用藏文编写的以现代语言学理论为基础,结合自己多年教学研究经验的理论著作《语言学概论》(第一部)出版了。从此,藏语言学专业有了更权威、更适宜教学的教科书。

热爱事业,默默耕耘,硕果累累,这是对华侃教学研究的真实写照。他曾在《民族语文》《西藏研究》《中国藏学》等10余种刊物上发表近40篇颇有影响的藏汉文论文;参加王沂暖教授主编的《藏汉佛学词典》的编写,该书收录了11000多条口头和书面短语,并以夏河语音标注国际音标,深受国内外藏语学习和研究者的喜爱和好评,该书获得1995年甘肃省社会科学最高奖;他还参加《全国少数民族语言文字使用和发展问题》《甘肃省社会科学概论》《阔端与萨班凉州会谈》《语言学概论(藏文)》《藏语安多方言词汇》等多部著作的编写工作。

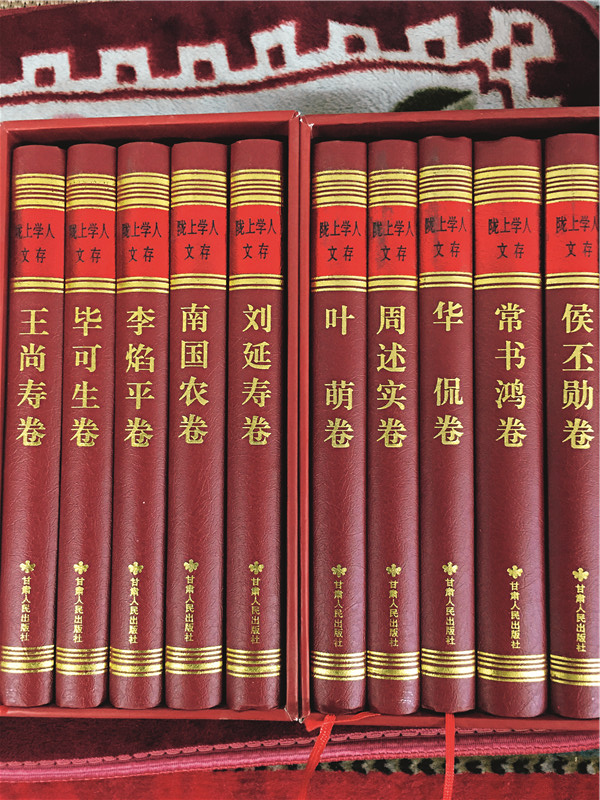

华侃教授著作入选《陇上学人文存》系列

扎根西部终不悔

昔日的翩翩少年已双鬓染霜,华侃仍在大西北为民族教育事业默默奉献。他带出的学生遍布涉藏地区各行各业,为当地各项事业的发展作出了巨大贡献。

华侃在承担学校教学任务后,从未有过离开的念头。并不是因外面的世界不吸引他,也不是因为他不恋家,而是他更愿把知识留在这片贫瘠的土地上。“我喜欢藏语专业,如果去了外地,那不就用不上了嘛!”这朴实无华的言语里隐藏着的是对民族高等教育的热爱。

作为人子、人夫和人父的华侃与家人多年分居两地,只有在假期才匆匆赶回江苏老家。2008年1月25日,正是腊月最冷的时候,华侃上街买菜,不小心摔在了冰面上,钻心的疼让他无法站立,是一位学院的老师将他背回了家。学校领导得知情况后,立即安排华侃去医院接受治疗,并派专人照看。伤筋动骨一百天,尾骨骨折的华侃只得在家慢慢调养。

由于正值春运,华侃的家人未能及时赶到。在没有家人照顾的一个多月里,是一位藏族学生每天陪着他、照料他。“那一个月里完全是学生照顾我,校领导、院长、老师天天来看我,真的很感谢他们,尤其是那个藏族学生。”华侃激动地说。他在西北民族大学工作的这些年,印象最为深刻的是各族师生之间的团结友爱、相互帮助,这种温暖与感动正是促使他扎根这里的重要原因。

一方水土养一方人,如今的华侃也算是半个西北人,适应了当地的环境。这位平易近人的老人用这样一种方式告诉我们:他早已深深地爱上了西部这片广袤的土地。

华侃一直感谢曾经帮助过他的人,但却很少提及自己为少数民族语言研究及教育事业作出的贡献以及获得的荣誉:1989年,荣获全国优秀教师称号;1993年起享受国务院政府特殊津贴;1994年,荣获甘肃省民族团结先进个人;1996年,获甘肃省教学名师及甘肃省语言文字先进个人;2006年7月,获甘肃省高校名师称号……

“老骥伏枥,志在千里。”已经退休的华侃教授如今已87岁高龄,除参加各种学术交流外,仍孜孜不倦地给研究生上课,辛勤工作在教学与研究第一线,为藏语言研究刻苦钻研着。他信心十足地说:“如果身体允许,我将继续从事我未完成的教学和研究事业。”华侃的贡献正像嫣红的格桑花一般,开遍了桑科草原,也开遍了雪域高原。

文:本刊综合报道

责编:王孺杰

制作:古丽斯坦

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单