《道德经》是中国哲学的开山之作,其作者老子被尊称为“中国哲学之父”。

被推崇为“君人南面之术”的《道德经》,内含理身理国之道,是一部修身、齐家、治国、平天下的行动指南,更是一部包括医学、科学、心理学、艺术学、教育学、生态学、宗教学等方方面面内容的百科全书,后世将这门专业的学问称之为“老学”。难怪有人说,不读《道德经》,就难以理解“中国智慧”。

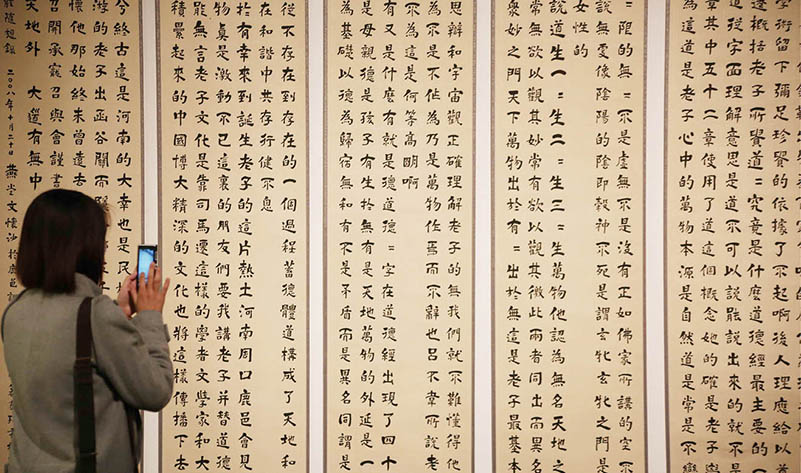

如今,以研究老子其人、其书、其学为主题的老学典籍文献,业已自成体系,并极具特色,呈现出多学科交叉、多领域渗透、多语种翻译、多国度影响、多载体凸显、大容量存世(存世总字数至少3亿字)的特征,其历时之久、散布之广、语种之多、数量之巨、影响之深、价值之高、分量之重,在先秦诸子中均名列前茅。在中国传统经典中,《道德经》位居外译之首。

《道德经》的作者及其成书

司马迁《史记》为老子做了四五百字的传记,刻画了“犹龙”般的老子形象。

其一,指出老子是楚苦县(今河南鹿邑)厉乡曲仁里人,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史。这个周朝史官身份,为他博览群书,纵论天下大势,感悟古今变化之道,进而创作《道德经》提供了绝佳条件。

其二,指出孔子适周问礼于老子一事。《庄子》书中也载有孔、老二人多次在不同地点会面的情景。《孔子家语》、《吕氏春秋》等书都肯定了孔、老之间的师生关系。

其三,指出老子学说以“清静无为”为基本特点:“老子修道德,其学以自隐无名为务。”“李耳无为自化,清静自正。”可谓是特立独行。

其四,交代了《道德经》一书创作的由来,即老子感周朝之衰败,乃决定出关隐居。而把关的关令尹喜恳请他传道解惑,“于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终”。这说明司马迁看到的《道德经》已经分为上、下篇,而且是完整的5000多字。旁证是北大汉简本《老子》的第一、二、四简,其背面分别写有“老子上经”、“老子下经”。

其五,指出老子寿命很长。“盖老子百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿。”言下之意是,老子身体力行,以道德养生,虽身处于乱世,却能够既明且哲,以保其身。这也印证了《道德经》所说“吾言甚易知,甚易行”之不虚和“死而不亡者寿”的鲜明观点。其所著《道德经》流传2500多年长盛不衰,就是明证。

《道德经》,初名《老子》。《史记·外戚世家》载:“窦太后好黄帝、老子言,帝及太子、诸窦不得不读《黄帝》、《老子》,尊其术。”《汉书·景十三王传》载:“献王所得书皆古文先秦旧书,《周官》、《尚书》、《礼》、《礼记》、《孟子》、《老子》之属。”后又称《道德》,概其书在流传过程中出现了上、下篇。葛玄所作的《老子道德经序诀》载:“于是作《道德》二篇,五千文上下经焉。”

《老子》从何时开始具有经的地位呢?《汉书·艺文志》著录有《老子邻氏经传》4篇、《老子傅氏经说》37篇、《老子徐氏经说》6篇、刘向《说老子》4篇,说明汉初已视之为经典,且至少在魏晋时期《道德经》书名就已流行起来。皇甫谧的《高士传·老子李耳》说老子“作《道德经》五千余言,为道家之宗”,王弼注书时径称《老子注》。唐天宝元年(公元742年)称《道德经》为《道德真经》,以示尊崇。

《道德经》的传承及其历史影响

《道德经》一经出世就备受世人推崇。战国时期的韩非在《韩非子》一书中专门著有《解老》、《喻老》两篇,这两篇成为迄今为止存世最早的《道德经》注释。至元代,张与材在为杜道坚所著《道德玄经原旨》作的序中写道:“《道德》八十一章,注者三千余家。”

《道德经》大行于世,启发了中国士人学究天人、博古通今、修身治世的自信与豪情,从而深刻影响了中国的历史进程。历史上的文景之治、贞观之治等盛世大都崇奉黄老道家思想,推行与民休养生息政策。文人雅士也往往以《论语》入世,讲究经世致用;而以《道德经》超世,涵养“君子得其时,则驾,不得其时,则蓬累而行”(《史记·老子韩非列传》)的超然物外境界,儒道互补、内圣外王,为开创“中国之治”提供了丰富的思想资源。东晋殷仲堪感言:“三日不读《道德经》,便觉舌本间强。”足见其对《道德经》的珍爱,亦可知《道德经》已然成为滋养士人精神世界的宝典。

《道德经》的通行本主要是汉代的《老子河上公章句》和魏晋时期的《老子注》。前者,据王卡考证,约成书于东汉中后期,每章均有标题,如第一章《体道》。该书体现了黄老道家思想盛行时代氛围下的《道德经》解释特色,如第四十七章中称:“天道与人道同,天人相通,精气相贯。”而王弼的《老子注》是“正始玄风”盛行时代氛围下的经典注释本,展现了“以无为本”、“崇本息末”的玄学风格。例如,其注第四十章时说:“天下之物,皆以有为生。有之所始,以无为本。将欲全有,必反于无也。”此外,还有汉代《老子想尔注》、唐代傅奕《道德经古本》、敦煌藏经洞所发现的《老子》汉文写卷、终南山古楼观老子说经台的唐定本《道德经》开元石经等版本。

到了现代,各地先后出土的新的《道德经》版本,为研究其历史流变提供了宝贵的实物证据。它们分别是马王堆帛书《老子》甲乙2本、郭店楚墓的战国楚简《老子》以及北大藏汉简《老子》。

1973年,长沙马王堆三号汉墓出土了一大批帛书,其中就有两本《老子》。据专家研究,其中甲本现存约4640字,掩损约1300余字,卷后有古佚书《五行》、《九守》、《明君》、《德圣》4种,均抄录在24厘米宽的帛卷上。《老子》乙本现存约6046字(含缺损补字),卷前有古佚书4种《经法》、《十六经》、《称》、《道原》,统称“黄老帛书”(或称“黄帝四经”),均抄录在长48厘米的帛卷上。此两本,均分上、下篇,德篇在前、道篇在后,且文字连抄、不分章,顺序与通行本大体相同。甲本约抄于公元前206年至公元前195年,字体由篆体向隶书过渡,又不避讳刘邦。乙本避讳刘邦,隶书抄写,约抄于公元前179 年至公元前169年。学者杨义认为,甲本与乙本虽然同源,但体现出了《老子》经典化和神圣化的过程。

1993年,湖北荆门郭店出土楚简《老子》甲、乙、丙3组,墓葬时间为公元前300年左右,《老子》抄写时间应该更早,应是迄今为止年代最早的传抄本。其简文是连抄的,三组简之间没有先后关系,是依简形与编线契口位置的不同分为三组,可能属不同的作者。学者李健著书《素朴为王——郭店楚简〈老子〉甲本的思想体系》认为,甲组是最古最优的哲学体系,或为《老子》的全部内容,或全部出自《老子》。多数学者认为,郭店简本是摘抄本,不是完整版。可以肯定的是,通行本《老子》是经过历代传抄,不断整合而成的。例如,通行本“绝圣弃智”、“绝仁弃义”,在郭店简本中作“绝智弃辩”、“绝伪弃虑”,似乎少了儒道两家互绌的样子,打上了时代的烙印。

2009年初,北京大学接受了一批从海外回归的西汉竹简,其中有一部《老子》,残断竹简共281枚。其简长约32厘米,三道编绳,有契口。每简容28字,字形清晰匀称,抄写年代约在帛书甲乙本和王弼本、河上公本之间,应早于公元前100年。汉简《老子》共77章,其中《上经》44章、《下经》33章。

近年来,“老子热”兴起,国内形成了四川大学老子研究院、河南鹿邑老子学院、全球老学研究中心(南开大学)、老子道学传播与研究中心(厦门大学)等研究机构,学界还成立了华夏老学研究会、老子道学文化研究会、中华老子学研究会等学术团体,推出了《中华老学》、《老子学刊》、《国际老学》、《老子学集刊》等专业学术期刊,创办了《道德经》文化及应用博士学术论坛、老子元典文化高峰论坛等高水平的学术会议,出版了《老子今注今译》、《老子古今》、《道德经通解》、《老子传真》、《北大汉简老子译注》等一批或学术精深或雅俗共赏的著作。尤其是华中师范大学道家道教研究中心推出了《中国老学史》、《二十世纪中国老学》、《中国老学通史》等集大成之作。这些都体现了老学界积极主动因应时代呼唤,传承《道德经》的“冲和守中”共生智慧,弘扬伟大中华民族精神,不断增强中华文明传播力和影响力的努力及成效。

《道德经》首创的中国哲学标志性概念

北京大学教授陈鼓应提出,“道家是中国哲学的主干”。《道德经》中的一些概念奠定了中国哲学的基石,如首章的“道可道,非常道;名可名,非常名”就一定程度上提出了思维与存在、物质与意识的关系问题,蕴含着本体论、认识论和方法论等哲学基本内涵。此外,还包括有无、动静、强弱、虚实、阴阳、治乱、难易、生死、奇正等数十对(个)哲学范畴。

尊道贵德。《道德经》指出,“万物莫不尊道而贵德”(第51章),这是因为“道生之,德蓄之”,万物都是由道所化生而来,即“道生一,一生二,二生三,三生万物”(第42章)。道是真善美的化身,是公平正义的守望者。只有遵从于道、贵重于德,才能达到天人合一、天下太平。

清静不争。清静也是《道德经》的标志性概念之一。在老子看来,“清静以为天下正”。清静是天下的正道。唯有清静,才能复命,这也是所有生命的常态。如其不然,就是妄作,定会带来灾难。唯有清静,我们才能易于看清事物的本质,把握事物发生发展的脉络,从而懂得趋避,以此做事可成功,以此养生可长生久视。而“不争”不是消极避世,而是做冷静理性的生活主宰者,不为欲望牵绊,按照事物的本来面目把握事物,力争做到“天长地久”的可持续发展。所以,《道德经》言“不争而善胜”(第73章)、“夫唯不争,故天下莫能与之争”(第22章),启示人们不争是一种境界,是深谙利害相随之理;有时表面上失去,却从另一个层面上获得。胜不骄、败不馁,事情反而容易成功。

自然无为。自然是道的本性,也是《道德经》中具有独创性的哲学范畴。所以,老子说:“道法自然”(第25章)。作为本源性的道为何要法自然呢?这正是道不自大的体现。道具有“生而不有,为而不恃,长而不宰”(第51章)的玄德本性。因此,道并不把自己当成世界的主宰,反而是隐藏于万物之后。这一点也启发了有道的圣人,能够“终不为大,故能成其大” (第63章)。在老子的心目中,理想的社会是“功成事遂,百姓皆谓我自然”(第17章)。管理者顺应自然而为,从而做到无为而无不为。社会井井有条,人们安居乐业,百姓也觉得一切都自然而然,似乎没有领导者在作为一般。这里的自然,蕴含着公平与正义、民主与自由。圣人的作为,其实就是“以辅万物之自然,而不敢为”(第64章)。从这个意义上讲,自然也就是无为。换言之,即“希言自然”(第23章)。

“无为”也是《道德经》的独特话语。它并不是无所作为之意,而正是不妄为,不违背大道而为。因此,老子强调“为无为”(第63章)。“无为”并不是自然而然出现的,是积极作为而达到的。“圣人无为,故无败;无执,故无失”(第64章)。圣人能够顺道而为,因此没有失败的事情发生。换言之,无为是圣人成功治世的标配,即指其内在的能力与品性,故而《道德经》说“圣人处无为之事,行不言之教”(第2章)。

《道德经》之于中华文明突出特性

深厚的史学传统是中华文明能够绵延5000多年不曾断流的重要原因之一。作为史官的老子提出,“执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪”(第14章)。因此,中华民族始终坚持“唯道是从”(第21章)的理想信念,选择历史的正确方向不断前行;同时也坚守“唯施是畏”(第51章)的底线思维,选择正义的一边,虽九死而不悔。

中华文明何以历久弥新,用《道德经》的思想来说,其根本原因就是葆有“反者,道之动”(第40章)的勇于自我否定和创新的品格。《道德经》第22章言“敝则新”,即推陈出新之意。同时,第15章又指出“夫唯不盈,故能蔽不新成”。这里强调了继承与创新的关系,“不盈”即创新并不等于否定过去的一切,蔽旧往往是孕育创新的摇篮。做到了这一点才能不断地推陈出新,这也是老子辩证思想的高妙之处。此外,创新精神还体现在自强的品格上,《道德经》说“自胜者强”、“强行者有志”(第33章),强调不畏艰险、勇于自我革命,从而能从“修之于身,其德乃真”(第54章)开始,进而臻至“修之于天下,其德乃普”(第54章),激励人们不断扩宽心胸,最终以天下为怀。

中华文明何以多元一体,以《道德经》的思想来看,就是“得一”乃天下万物健康稳定发展的根本依据,即“天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞”(第39章)。“一”,是整体,是系统,是一致,唯有“得一”,万事万物才能保持始终如一的贯通性。其实,“得一”就是有德(得)于“道”的体现。对个体而言,要“营魄抱一”(第10章)无离,做到形神俱妙;对于治世而言,“圣人抱一,为天下式”(第22章)。“圣人抱一”,就是他爱民治国以无为,能够不以亲疏贵贱看待人与事,能坚持“以百姓心为心”(第49章)的无私之心,故而天下归心。

中华文明何以持守包容品格,以《道德经》的思想来看,就是中华民族推崇“上善若水”(第8章),水能就下,从而能够保持谦下的品格。在治理国家方面,能够“善用人者为之下”(第68章),从而能够用人之力,发挥各人之所长,共同成就国家的长治久安。此外,还在于《道德经》强调的“弱者,道之用”(第40章)。大道的作用体现在柔弱上,因此“柔弱胜刚强”(第38章)。柔弱者,能屈能伸,能够保有忍耐力,能够持有“三宝”,即慈、俭、让,用爱心、节制和谦让的精神来对待他人,从而保持人际和谐、社会和谐乃至世界和谐。

中华文明何以高扬和平的旗帜,用《道德经》的话来说,就是中华民族真正明白了“万物负阴而抱阳,冲气以为和”(第42章)的道理。万事万物都是在阴阳平衡的调适中实现和谐的。“和”是事物应然的状态,也是健康的状态。《道德经》强调“知和曰常”(第55章),知道、把握“和”是事物的常态。而人的作用,就是“辅万物之自然而不敢为”(第64章)。《道德经》还警示世人:“和大怨,必有余怨,安可以为善?”(第79章)社会实践中要尽可能避免矛盾冲突升级到“大怨”,要“见小曰明”(第52章),从小事做起,从细微处做起,“为之于未有,治之于未乱”(第64章),从而维护和平安定的局面。

正因为如此,鲁迅曾感叹:“不读《道德经》一书,不知中国文化,不知人生真谛。”美国学者蒲克明曾预言:“老子《道德经》将是未来大同世界家传户诵的一部书。”

广西三江侗族自治县程阳八寨景区的端午节包粽子活动 中新社 龚普康/摄

《道德经》内涵深刻,令人回味悠长。它既是中国的,也是世界的;既是传统的,也是现代的;既是当代的,也是未来的。学习弘扬《道德经》智慧,也是对中国之问、世界之问、人民之问、时代之问的科学回应。

【本文系国家社科基金重大项目“铸牢中华民族共同体意识的传播策略研究”(22&ZD313)阶段性成果】

来源:《中国民族》杂志2025年第6期

文:谢清果

作者为厦门大学新闻传播学院教授

责编:王怡凡 金向德

流程制作:杨悦

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单