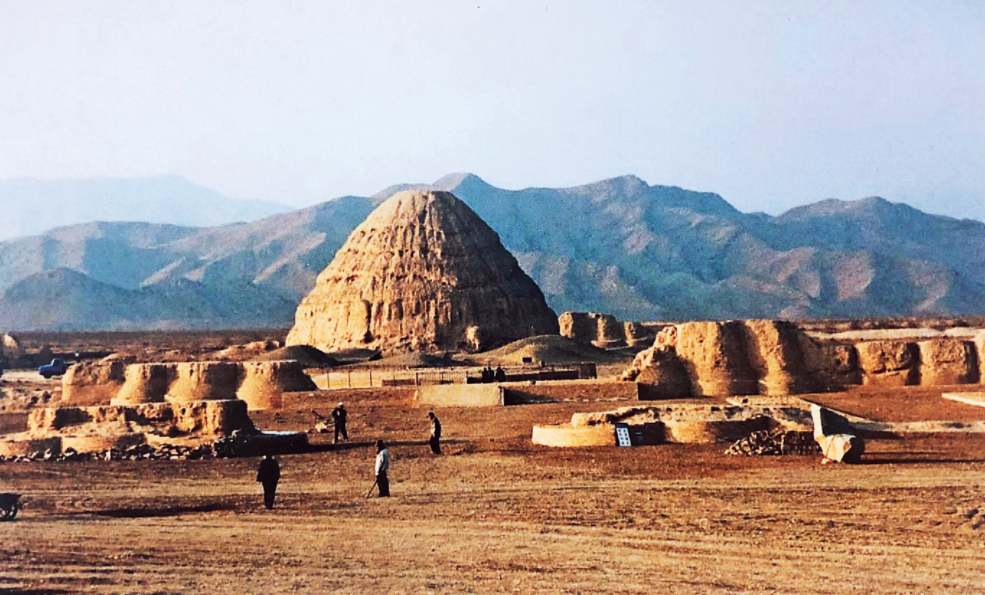

西夏,一个曾在我国西北地区延续近200年的地方民族政权,其疆域涵盖今宁夏、甘肃大部以及内蒙古西部、陕西北部、青海东北部地区。如今,在宁夏回族自治区银川市以西、贺兰山东麓,坐落着9座西夏帝陵和270多座陪葬墓,是我国现存规模最大、地面遗址最完整的西夏文化遗存之一。

西夏是我国11—13世纪以党项人为主体,同时有汉、回鹘、吐蕃等族群共同组成的王朝,西夏陵发现的大量遗迹、遗物显示了中原文化在西夏传承与发展的脉络。

当前,西夏陵被正式确认为中国2025年申报世界文化遗产项目,研究阐释其在推动中华文明传播和中华民族共同体形成发展中的贡献和作用,对助力构筑中华民族共有精神家园、推进中华民族共同体建设具有重要意义。就此,本刊记者专访中国社会科学院学部委员,西夏学家、民族史学家史金波,探究“神秘”西夏陵所承载的中华文明印记。

记者:西夏王朝在中国历史上存在了近两个世纪,但很长一段时间却鲜为人知,请您结合它的兴衰历程,简要介绍一下“神秘的西夏”。

史金波:西夏(1038-1227年)历经十帝,持续了190年,前期与北宋、辽对峙,后期与南宋、金鼎足,周边还有回鹘、吐蕃等地方政权,其兴衰折射出独特的地缘生存智慧。

党项人原居青藏高原东麓,因受吐蕃势力排挤,于8世纪初北迁,被唐朝廷安置在今甘肃省庆阳市一带,后又东迁到今陕西北部一带,唐末协助唐朝廷收复长安,管领以夏州(今属陕西榆林市靖边县)为中心的五州。

宋初,党项人首领李继迁抗宋自立,联辽占领灵州(今宁夏吴忠市)。后来其子李德明将统治中心移往贺兰山麓的怀远镇,改称兴州(今宁夏银川市)。李德明之子李元昊攻占河西走廊,于1038年称帝,建立西夏,随后通过三川口、好水川等战役迫使北宋朝廷签订“庆历和议”,确立了宋夏辽“三政权鼎力”格局。

西夏中期,李乾顺、李仁孝两代君主共执政108年,社会发展走上快车道。李乾顺大刀阔斧改革,推行汉学,模仿唐太宗,改用“贞观”年号;李仁孝提倡文教,完善法典,使西夏文化繁荣、人才辈出。

西夏晚期,内忧外患加剧。1227年,蒙古军队进围西夏都城中兴府(今宁夏银川市),末帝李睍力屈请降,旋即被杀,西夏王朝就此覆灭。

中国历来有后朝纂修前代历史的传统,但元朝却仅修了《宋史》《辽史》《金史》,而未修西夏史,导致西夏史料散佚,其文明成就被长期湮没。随着黑水城文献的出土,揭示了这个“神秘王朝”曾以河西走廊为纽带,缔造出兼具游牧文化与农耕文化的多元文明体系。

记者:“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。道逢古老向我告,云是昔年王与侯”。明代安塞王朱秩炅的《古冢谣》,便是西夏陵的最真实写照。请您谈谈西夏陵是如何被发现和发掘的?

史金波:西夏帝陵的记载最早见于《宋史·夏国传》,明确列出太祖李继迁裕陵、太宗李德明嘉陵、景宗李元昊泰陵等9座帝陵,但未标注具体方位。明代《弘治宁夏新志》则指出贺兰山东麓的“数冢巍然”即西夏帝陵,为后世探索留下重要线索。然而,真正揭开其神秘面纱的是始于20世纪后期的考古工作。

1934年,德国飞行员迪特·格拉夫·卡斯特尔在贺兰山上空拍摄到一组照片,首次为西夏陵留下了影像记录。1971年,宁夏博物馆考古专家钟侃带队对该处遗址展开首次系统性考察,发现西夏文字残碑,确认此处为西夏皇家陵区。次年,考古队从数百座墓冢中甄别出9座帝陵,初步建立陵区框架。1972-1976年间,国家文物局批准对6号帝陵、4座陪葬墓及两座帝陵碑亭进行发掘,其中7号陵碑亭发现了西夏文篆书残碑,经辨识为仁宗李仁孝的寿陵碑额,成为可确证帝陵陵主的直接证据。

20世纪80年代,西夏陵又出土了鎏金铜牛、石雕力士、琉璃鸱吻等珍贵文物,人们对西夏陵的认识也越来越清晰。1988年,西夏陵被列为全国重点文物保护单位。2011年,我国正式启动西夏陵申报世界文化遗产暨国家考古遗址公园建设项目,标志着西夏陵保护进入新阶段。2017年,西夏陵区发现大型殿堂遗址与排水系统,进一步证实其成熟的营建技术。

考古成果催生系列重要著述。先后于2007年、2013年出版的《西夏三号陵》《西夏六号陵》,详细介绍了两座帝陵的情况。2013年出版的《西夏陵》一书,分类介绍了西夏陵的建筑、文化、考古和博物馆藏品。2016年,国家社科基金特别委托项目成果《西夏文物·宁夏编》(全12册)出版,其中3册为西夏陵专题,详细解读了9座帝陵与270多座陪葬墓,收录千余幅影像与线图。这些成果不仅填补了史籍无载的空白,更是对西夏丧葬制度和西夏文化研究的重要补充。

1976年7月,我和同事白滨先生一同到西夏陵区调研,星罗棋布的墓冢、带有沧桑感的一砖一瓦,似乎在诉说着当时西夏生动的历史景象,此后我又多次考察西夏陵。2001年,中国社会科学院考古研究所的3位专家到西夏陵协助发掘工作,我再次考察西夏陵,请益发掘进展情况。如今,随着申遗推进与数字化赋能历史文化遗产保护,这片曾湮没于戈壁的皇家陵寝,正愈发引人注目。

记者:正是西夏陵,让我们得以更多窥见西夏历史面貌。它在选址、布局、建筑形制等方面,如何体现了对中华文明的深刻理解和尊崇?

史金波:西夏历代都有汉人官员,他们非常熟悉中原文化以及王朝的陵寝制度等。西夏陵的营建体系,深刻体现了西夏政权时期的文化交融,在选址理念、空间布局、建筑形制等方面展现出对中原礼制的尊崇与创造性融合。

中原王朝的陵寝有背靠山、面临水的传统。西夏陵区背倚“龙脉”贺兰山,面向“水脉”黄河,形成“山陵如屏,长河为带”的格局,与唐陵、宋陵的选址逻辑一脉相承。这种“负阴抱阳”的风水实践,既是对中原王朝帝王陵寝制度的承袭与发扬,又巧妙利用西北地理特征,将戈壁荒原转化为“天人合一”的礼制场域。

西夏陵每座帝陵都各自是一个独立、完整的建筑群,自南向北依次设置阙台、碑亭、月城、内城,内城核心区包含献殿、鱼脊梁和高大的陵台。这与唐陵、宋陵的布局如出一辙。比如,其陵台不在墓室之上,不起封土堆作用,也不似北宋陵为覆斗式陵台,而是一座密檐式多层实心高塔,增添了佛教元素,更显庄严;其墓室不作砖室,而是在墓室四壁立护墙板,表现出西夏帝陵墓室建筑的特殊习俗。

西夏陵园出土的砖、瓦当、滴水等大批建筑构件,其技艺均来自中原;还有工艺水平高超的高大琉璃鸱吻以及屋脊兽、妙音鸟等建筑顶部的装饰物,反映出西夏效法中原在陵区大型建筑上使用相同的建筑构件。

李继迁去世后,被追尊为“太祖应运法天神智仁圣至道广德光孝皇帝”,庙号“武宗”。此后至第九代皇帝都有谥号、庙号或尊号。这种制度显然来自中原王朝的成法,背后体现出西夏统治者对中原政治伦理的深刻认同。

总之,西夏陵借鉴、丰富了中华传统丧礼文化中的皇室丧葬内容,使之成为中国古代陵园中具有自身特点的独特景观,彰显了中华文明的连续性、统一性和包容性。

记者:经过考古发掘,西夏陵出土了大量文物。请您结合西夏陵及其出土的文物,谈谈这一时期各民族的交往交流交融。

史金波:西夏陵出土的文物包括石雕、铸造、纺织等门类,多属手工业制品。早期,党项人以游牧、渔猎为主,原无这些手工艺行业,后来向汉人学习农耕技术,又传承、创新了中原地区的手工业,为我国手工业技艺发展作出了积极贡献。

金属铸造方面,1977年西夏陵101号陵陪葬墓出土了一座长120厘米、宽38厘米、重达188公斤的鎏金铜牛,它工艺精湛,反映出其高超的铸造水平;而出土的长124厘米的铁剑,尽管剑体已经锈蚀,仍可看出制作精细,其锻造技术融合了草原淬火工艺与中原夹钢工艺。

纺织方面,西夏陵区出土的丝织品有素罗、纹罗、工字绫等,多是当时织物中的精品。党项人原以毛皮为衣,迁至西北后,濡染华风,开始穿着纺织品,后来在学习中原纺织技术基础上发展起织绢业,并设立“织绢院”专管织绢生产。

石雕艺术方面,人像石碑座在传统赑屃造型上加以夸张变形,塑造出筋肉虬结的负重者形象,在中原传统石碑座基础上开创了碑刻艺术新范式。

文字方面,陵区碑亭出土了3000余块西夏文和汉文残碑。这种“双轨制”文字运用,折射出党项人对中华文化的认同,为中华民族共同体的历史记忆增添了浓墨重彩的一笔。

此外,西夏地处丝绸之路要冲,故西夏陵出土文物烙印着跨文明交流互鉴的印记。妙音鸟脊饰融合印度迦陵频伽与中原鸱吻造型,实证了琉璃烧造工艺在西夏的融合发展。

西夏陵的考古证据表明,尽管辽宋夏金诸政权并峙,但技术传播、文化交流始终未断。这种“冲突中的共生”,最终为元明清三代空前大一统格局的巩固发展奠定了基础。

记者:“对峙如宋辽夏金,都被称为‘桃花石’。”西夏在政治制度、文化思想、社会风貌等诸多方面,又是如何彰显对大一统理念的高度认同的?

史金波:西夏政权通过政治伦理重塑、制度建构、文化整合,深刻融入中华文明体系,展现出少数民族政权对中国大一统传统的深度认同。

西夏将王族祖先追溯到北魏拓跋氏,北魏拓跋鲜卑又自称黄帝苗裔,建立起西夏人乃炎黄子孙的历史叙事。由此,主动将自己纳入中国古代正统王朝的历史发展脉络,通过接续华夏正统,奠定了“夷夏同源”的法理基础。

仿效中原官制。李继迁占据灵州,设置类似朝廷的职官;李元昊建国前即仿唐宋在中书、枢密以下分设文武班;西夏文、汉文对照词语集《番汉合时掌中珠》中记载西夏自中书、枢密以下23个职司;西夏法典《天盛律令》系统记载了西夏五等司职制度,与中原职官体系高度同构;西夏还效法中原王朝实行科举制度,选拔熟悉儒学的治理人才。

西夏承袭“五德终始说”,以金为德运,接续中原王朝法统,建立年号、尊号、谥号制度,强化帝统传承,表明对中原王朝政治文化的高度认同。

西夏继承中华法系,其法典《天盛律令》的基本内容保留了唐律“十恶”“八议”等内容,体现了以忠孝为核心维护封建专制统治的法治思想;在形式上,它采用《宋刑统》分卷列条体例,还创新主分条格式,为中华法系法典增添了亮点。

西夏尊崇儒学,效仿礼俗。西夏文创制后,首译《孝经》《尔雅》《四言杂字》等儒家典籍;毅宗李谅祚直接向宋朝求取《九经》《唐史》《册府元龟》等儒家书籍,惠宗李秉常“每得汉人,辄访以中国制度”,下令西夏国中“悉去蕃议,复行汉礼”;崇宗李乾顺进一步发展儒学,建学校,设养贤务、蕃汉院;仁宗李仁孝尊孔子为“文宣帝”,超越历代王朝封谥规格。西夏以儒学治国,彰显了对中华文化、大一统理念的高度认同。此外,西夏全面接纳元旦、中秋、重阳等中原传统节日,服饰制度大体遵循中原王朝“贵贱有级,服位有等”的原则,特别是将龙作为皇帝象征,是西夏认同中华文化的典型例证。

六合同风,九州共贯。西夏与宋辽金共享“桃花石”,地方民族政权通过典章文物建设,同构大一统格局,中华民族共同体在制度借鉴、文化互鉴中实现动态重塑。通观中国历史,中华民族始终追求团结统一,大一统理念及其制度实践成为中华大地各区域政权的共同政治追求。

记者:2003年,您在本刊(《中国民族》杂志)发表文章《西夏·宁夏·华夏》,提出“西夏虽已成为历史,但其多方面的成就仍能泽被后世,不仅充实了宁夏地区,甚至还影响到华夏大地。”在西夏陵“申遗”、西夏学复兴的背景下,如何重新解读这句话?为此我们还能做些什么呢?

史金波:西夏为我们留下了丰厚的文化遗产,西夏文化在中华文明多元一体格局和统一多民族国家的形成发展中具有特殊地位,进一步丰富了中华文明内涵。

西夏统一了西北广大地区,使地区经济、区域文化得到高度融合发展,尤其是推动银川从边陲军镇跃升为区域中心。西夏地处多种文化的重要过渡地带,境内各民族文化相互交流交融,创造了中华文明史上具有创新性的多元复合型文化。

大量西夏文献的发现,丰富了中国古代典籍宝库,成为西夏学诞生的重要基础。出土的中原汉文儒学、类书、兵书等著作的西夏文译本,具有重大学术价值。西夏文《吉祥遍至口合本续》为世界最早木活字印本;泥活字《维摩诘所说经》是我国最早发现的西夏泥活字版印本,双重实证中国活字印刷术原创性。西夏文、汉文对照的《番汉合时掌中珠》,显示出当时番、汉两个民族文化热络交流的关系。西夏文法典《天盛律令》是我国历史上第一部由少数民族文字印行的法律典籍。户籍文书记录了不同民族之间的通婚现象,揭示西夏基层社会各民族交往交流交融的实态。

西夏在科学技术、文化艺术上也达到较高水准。比如,西夏具有高水平建筑业,除西夏陵外,还有多种类型的佛塔,至今仍是中华古建筑的代表作;莫高窟、榆林窟的西夏壁画展现出西夏画家精湛的艺术水平;西夏音乐借鉴中原地区音乐,同时保留自身特色,又为后世元朝宫廷所使用。

如今,我们应以西夏陵“申遗”为契机,进一步加强西夏陵的研究和保护工作,深入挖掘其所蕴含的中华文明的突出特性,不断取得新的研究成果,让各族群众感受那段历史的脉动与回响,更好地传承中华优秀传统文化,不断推动中华文明焕发新的荣光。

记者:感谢您接受本刊专访,让我们共同期待西夏陵申报世界文化遗产成功的好消息!

来源:《中国民族》杂志2025年第4期

文:本刊记者 张伟

责编:金向德 魏来(见习)

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单