习近平总书记指出,“要加强中华民族共同体历史、中华民族多元一体格局的研究”。中国考古学百余年研究成果表明,中华民族共同体的形成发展是一个长期的历史过程,中华民族多元一体格局最早奠定于史前时期,是中国史前文化、社会和族群持续发展的结果。

中原地区是中华文明起源和形成的关键区域,其广义上的区域概念,包括河南大部分地区,以及冀中南、晋南、关中平原等地区。其中,新石器时代的豫西晋西南地区文化繁荣、文明化进程清晰。这里不仅是中华文明最早形成的关键区域之一,奠定了中国古代文明的方向性基础,且周边地区的先进文化因素也汇聚于此,充分体现了中华文明多元一体的起源与发展进程。

仰韶文化中期彩陶花瓣纹盆

中原地区新石器时代的文明化特征

中原地区发现的新石器时代文化主要有裴李岗文化、仰韶文化、庙底沟二期文化、龙山文化,这些文化经历了新石器时代和铜石并用时代,约在公元前5700年至公元前2000年之间。而仰韶文化又可分为初期、早期、中期、晚期4个发展阶段。

豫西、晋西南地区作为中原的核心区域,其文明化主要出现在仰韶文化中期(约公元前3800至公元前3100年)和庙底沟二期(约公元前2700至公元前2300年)、龙山时代(公元前2300至公元前2000年)两个阶段。

仰韶文化中期,豫西、晋西南地区的聚落遗址规模差异化明显,出现了特大、大、中、小型的聚落规模差别,连同聚落内遗迹和墓葬随葬器物所表现出的不均衡现象,说明这一时期已有了区域核心、聚落群中心、聚落组中心和一般聚落的分化。中心性聚落内的大型遗迹,如特大型房址、大型墓葬连同聚落围壕等工程量浩大,其营建不仅需要大量的人力、物力,还要有高超的技术支持和周密的组织管理,反映出当时强大的经济基础、社会组织力量和动员能力。这时已出现能够整合、调动、协调这些力量的组织或人员,社会阶层分化特征明显,社会结构初步复杂化和文明化。

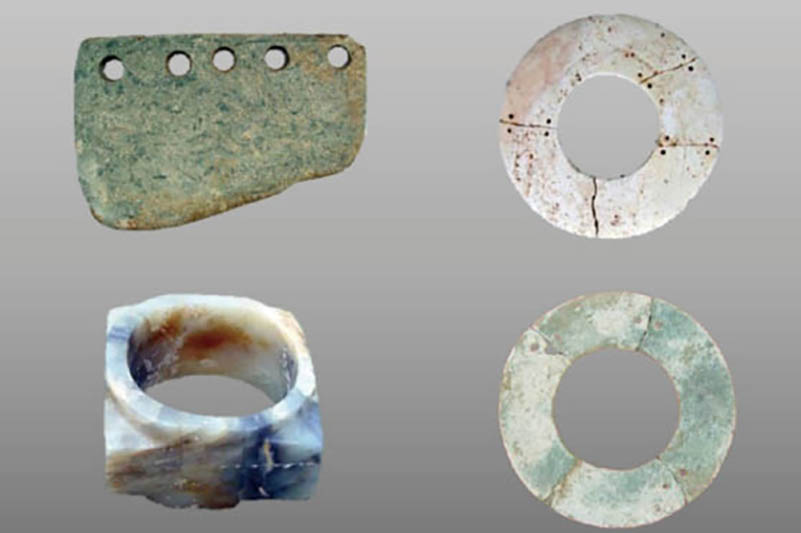

到了庙底沟二期和龙山时代,中国大部分地区文化在中原地区汇聚交融程度日益加深,逐步形成以中原为核心的一体格局。考古材料所反映的庙底沟二期和龙山时代的中原地区文明化程度,既体现出区域聚落的群、组、单个聚落呈“金字塔”型多层次的结构,又表现在单个聚落内社会成员分层和技术进步等方面。以山西芮城清凉寺墓地第三期的墓葬为例,其墓葬显示当时的社会成员至少分为三种层次:第一种,为带有二层台的大型墓中采用成年人或儿童殉葬、随葬有数量众多的精美玉(石)器和珍稀彩绘陶器的墓主;第二种,为仅可容身的小型墓中无随葬品的被葬者;第三种,为大墓中用于陪葬的殉人。以上表明,当时社会已有较严格的多种阶层,社会文明化程度相对较高。

以豫西、晋西南地区为核心区域的中原地区文明化,是在裴李岗文化尤其是仰韶文化早期孕育基础上出现的,是文化长期发展和社会渐趋进步的结果。中原文明化能够最早出现在豫西、晋西南为主的地区,与仰韶中期这里文化繁荣、社会发生深刻变革,同时又作为庙底沟类型核心区的因素密不可分。

尽管该地区的新石器文化在发展过程中曾不断吸收周邻地区的文化成果,但文明化现象主要是社会发展进步到一定程度才发生的。因此,中原地区的最早文明化是渐进自发模式,这也是中原早期文明起源过程中最主要的进化模式。

而庙底沟二期和龙山时代的中原地区文明化,具有明显的外来性和汇聚性特征。其中以清凉寺墓地为代表,这一时期中原核心区域的主要文明因素源自其东方的大汶口文化,或东南地区的薛家岗文化、良渚文化等。这种汇聚性模式,也是中原文明化过程中的又一重要发展模式。

河南灵宝西坡仰韶文化特大型居址 F105

仰韶中期的文明化,是先民们长期重视农业生产、以农为本的必然结果,也是在文化统一性加强的基础上出现的。这一时期的中原各地考古遗址,不见过度的非生产性投入,而将先进性技术用于建设聚落大型壕沟、大型公共建筑等公共性设施,应是重视公共事业的体现。高等级墓葬注重规模,以陶器为主要随葬品,但缺少奢侈品,表现出朴素实用的丧葬观念和相对平等的社会状况,反映出和谐、和平的文明特征。

随葬用陶器被认为主要是祖先信仰的礼器,表明存在事死如事生的观念和祖先崇拜。中华史前文化中出现的崇敬祖先理念,其实是尊重经验、重视实践、以史为鉴的思想表现。这里盛行世俗观念和务实思想,连同陶器中包含一些周边文化或类型的因素,显示出其所具有的包容性、创新性和开放心态,都构成了中原古代早期社会复杂化的根本特点。

位于晋西南的清凉寺墓地材料反映出,其随葬习俗盛行具有东方地域特色的玉器,以及鳄鱼骨板、猪下颌骨和殉人,流行厚葬思想,充斥着暴力现象。这说明庙底沟二期和龙山时代的中原地区,社会分层甚为明显、阶层间分化严重、宗教迷信思想盛行等,成为这一时期中原文明的基本特点。

中原史前文化奠定了中华民族共同体历史基础

豫西、晋西南地区新石器时代文化演进特征揭示,中原地区在中华文明起源研究和奠定中华民族共同体史前基础中具有重要地位,两种模式和特点的文明化现象有着不同的价值意义。

山西芮城县清凉寺史前墓地出土的玉石器

由于仰韶中期的豫西、晋西南地区庙底沟类型,是在当地仰韶初、早期文化基础上发展而来,所以其文化在广义上的中原地区最为发达。仰韶文化鼎盛期的庙底沟类型,对于包括郑洛地区、临汾盆地、关中等中原各区域乃至周边其他文化区都产生很大影响,也最早出现明显的社会复杂化现象。因此,豫西、晋西南地区仰韶中期发生的文明化,应是中原早期文明化的中心、源头和代表,并表明中原地区是中国史前文明最重要的发生地之一。

根据已有考古发现,仰韶文化在豫西、晋西南地区的辉煌发展之后,主要出现两个明显的发展重心,一是郑州洛阳一带,另一为陇东地区。前者仰韶中期偏晚至晚期文化兴盛,以河南巩义双槐树遗址的相关重要发现为代表,该遗址被认为是古国时代(距今5800至3800年前后)的“都邑”,是实证中原地区5000多年文明的重要证据。后者仰韶晚期文化也甚发达,其中甘肃庆阳南佐遗址为都邑性中心聚落,代表着黄土高原地区早期国家的出现。就整体而言,中原地区文明化早期进程持续发展、绵延不断。

由于中原社会的复杂化是在旱作农业经济基础上发展的,仰韶中期文明化的特点、发展模式符合中原地区的生存条件、文化传统、社会背景,因此成就了中原龙山文化和夏商周三代文明的地域舞台。

中原龙山文化及夏商周三代文明,总体来看都是仰韶文化的直接继承和发展,其奠定了中国古代文明的基本格调和方向性基础。中华文明能够绵延至今、生生不息,与发源于仰韶中期的中原文明社会崇尚自然、世俗务实、开放包容和可持续发展的风格、思想、特性密不可分。

庙底沟二期和龙山时代豫西、晋西南地区文化面貌,清晰地显现出其受到周边文化的影响,在清凉寺墓地等表现得淋漓尽致。外来用玉习俗、文化成就等因素的输入,带来了新的技术、观念、生活方式和管理经验,促进了中原地区文明化进程的迅猛发展。中原地区对周边各地先进文化因素的兼收并蓄过程中也有所选择和改造,是一种取其精华的有选择地吸纳融合的过程。外来因素对中原社会的发展起到了显著的推动作用,是中原早期文明向更深更高层次发展的主要动力之一,也是中国史前多元文化与文明因素向中原融汇宏大历史进程的基本反映。

当然,中原地区新石器时代文明化的两种特点、两种路径和模式并非截然分开的,往往是并行存在甚至相互交织。正是中原地区仰韶中期和庙底沟二期、龙山时代社会复杂化现象不同的特点与价值,才保障了中原社会和文明化早期格局朝着更高的方向演进,也巩固了中原地区在中华文明起源、形成过程中所发挥的关键稳定作用。

史前社会发展的渐进自发性模式和汇聚性模式,不仅是中原地区文明化演进的内在特征,同时关乎中华文明多元一体格局的发展趋向。以渐进自发性模式为主的阶段,即在仰韶中期中原文化对外强力辐射,在文化格局上促进了早期中国文化圈的形成,初步打开了中国史前社会多元一体发展进程的基本局面,在一定程度上夯实了中华文明统一的文化根基,奠定了中华文明发展的根本基调。

以汇聚性模式特征占主导的阶段,即庙底沟二期和龙山时代的中原地区作为文化熔炉,周边地区文明要素汇集中原,各区域多元的文化特质汇入到中华文明恢宏的统一文化思想之中,强力促进了以中原为中心历史格局的形成,为即将出现的王朝时代打下了政治和制度根基。在多元起源、发端的基础上,中华文明起源、形成各主要区域的先进技术、文化成就、文明要素,乃至于成功经验、管理策略及政治制度,不断向中原汇聚、碰撞、交融,一步步走向更高的发展阶段,最终在中原地区形成了光辉灿烂的夏商周三代文明。

中原史前文化的发展,夯实了中华文明多元一体的史前根基,为凝聚中华民族的文化认同提供了重要根柢,更形成了中华民族共同体的重要文化基因。

来源:《中国民族》杂志2025年第6期

文:魏兴涛

作者为河南省文物考古研究院副院长、中国考古学会新石器时代专委会副主任

责编:金向德

助理编辑:魏来

流程制作:杨悦

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单